7月上旬の果樹園

店裏の小さな果樹園、ぶどうの摘粒もほぼ終わり袋掛け前の状況です。

3本のぶどうの木があって品種の違いで白い袋と緑の袋を用意しています。

この景色ももう見納め、もう少しすると白と緑の袋がぶら下がった状態になります。

こちらは桃、オレンジ色の袋がかかった状態なので中がどのような状態かわかりませんが・・・・。

中に、袋をかけ忘れたところもあっておおよその状態が判ります。

この桃は無袋なので袋掛けしたものとは少し状況が違いますが、もう2週間もすれば早い物は収穫できそうです。

収穫前の今が期待だけが膨らむ一番楽しい時期だと思います。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

ホタル撮影

最近、蛍病の友人からホタル撮影へのお誘いが多くあります。

大抵は出かける日の午前中に連絡が入るので、そんな日は抱えている仕事に集中し出かける時刻までには予定通り済ませるようにします。

ヒメボタルの撮影終了時刻は大抵真夜中前後、時には真夜中からスタートするような場所なども存在します。

撮影終了してから店に戻るまでおおよそ1時間、データコピーや撮影機材の片付けなどをしていると明け方近くになることもしばしばです。

ヒメボタルの撮影は毎回そんな調子です。

そして、私の場合セッティングするカメラの台数は1度に4台。

上手く撮影できれば1日の撮影で4カットの写真を作ることが出来る計算になります。

これはホタルの数によって撮影場所を変えたりすることも有るので全く予想が外れ1カットも撮れないことも有ったり、また多く飛んでいれば倍くらいのカット数の写真が出来ることも有ります。

こちらのショットは今回撮影でのお気に入りの1ショットです。

カメラの近くから遠くまでのヒメボタルが1ショットで感じよく入っていました。

もう3日もしないうちにまたお誘いが有るような気がします。

それまで集中して仕事をしておきましょう。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

雨の中ツバメを撮る

最近雨の日が続きこの日もまた雨、店の向かい側の軒先ではツバメが巣立ちの日を迎え最後の一羽の巣立ちを促しています。

余りに鳴き声が賑やかなのでカメラを持ち出し雨の中のツバメを撮影してみました。

4、5羽のツバメが巣の前を飛び交い撮影練習には丁度いいタイミングでした。

雨粒が目立つように背景が暗いところを飛ぶタイミングで撮っています。

最後の一羽が巣立つのは多分明日、撮影の好機は明日まで・・・さてお天気は?

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

西日本豪雨から6年目

先日、仕事でドローン撮影することが有ったので6年前の西日本豪雨の事を思い出し近くを流れる足守川を上空から撮影してみました。

近くの河川敷は比較的樹木が少ないですが、川下の左手奥あたりはかなり大きな木に成長しています。

僅か6年ですが・・・・手入れしないと年々状況が悪くなっていくようです。

さて、反対の川上側は?

こちらもほぼ同じような状況、上流部では太陽光発電で山肌が削られ川底には土砂が堆積、想像ですが見た目以上にひどい状態だと推察してしまいます。

雨の多いこの時期にはとても気になりますね。

足守川の両側の田んぼはすでに田植えも終わり水の入った田が広がっている状況です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

吉備津神社 あじさい園

先日は紫陽花を撮りに吉備津神社へ。

神社のあじさい園は長い回廊の山側、ちょうど見頃を迎えている時期でした。

早朝からスマートフォンやカメラを手にした人が大勢、海外からの観光客も・・・。

雨上がりなので水滴が沢山、清々しい気持ちになります。

遊歩道に飛び出した花、見上げるように撮ってみました。

時折、また小雨が降っているようで雨の中の紫陽花印象的です。

吉備津神社で気持ちの良い時間を過ごすことが出来ました。

さて、店に戻り何時もの生活に戻ります。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

研究会の復習 その3

研究会の復習になりますが、もう1灯LEDライトをバックグラウンドに追加してみました。

スタジオ撮影ではこの追加の1灯を加えることが多いとは思いますが・・・・そちらに目が行き過ぎて・・・となる事も有り入れ方も注意する必要がありますね。

過去のブログ記事にも書いたことが有るのですが、キアロスクーロを意識すればもう少しバックグラウンドライトを右にずらす方が良いのかもしれません。

出張撮影ではその場の地明かりを手持ちの機材とバランスさせバックグラウンドライトやバックライト等の一部としてとして画面にどのように活用するかが腕の見せどころになりそうですね。

また、今回のライティングを復習する中で、過去の記事で載せたように1灯ライティングで置き換えることも出来そうです。

この辺りのことはモデルのご機嫌が良くて時間が取れる時に再度挑戦してみたいと思います。

今回の復習ではその他関連する機材の比較なども少し行ってみました。

過去にやったことがあるとは思うのですが、今ひとつ記憶がはっきりしないので、再度、再々度とその都度忘れては覚える事の繰り返しです。

また、違った発見も期待しながら・・・・。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

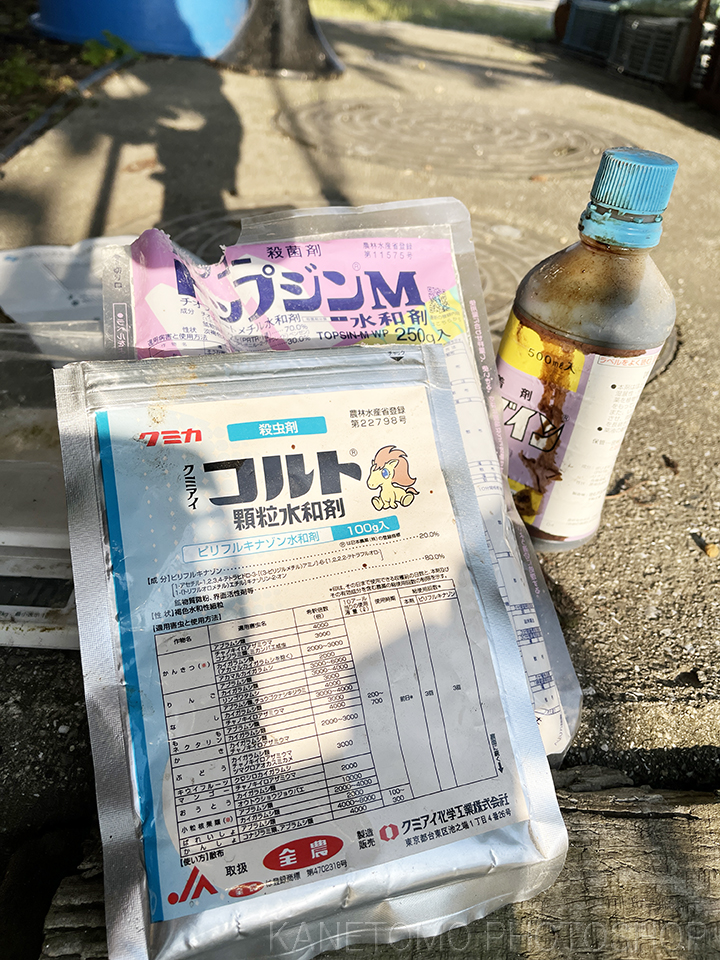

果樹へ農薬散布

店裏の果樹園、この日は午後から風も弱まり風向きもご近所とは反対側へ吹くようになり急遽薬剤散布をしました。

この時期は雨の日も多いので薬剤散布のタイミングが難しいです。

写真はシャインマスカットに薬剤散布しているところ、写真を見るとまだまだ摘粒するところが多く残っているようです。

ぶどうは他にセキレイという品種が1本あります。

こちらが今回使用した薬剤です。(薬剤散布は小型の動噴を使用しています)

殺虫剤と殺菌剤を混用して使用、一番奥の薬剤は展着剤でこれをほんの少し加えます。

次回の薬剤散布は果樹の状態や天気と相談ですが10日から2週間に一度を目安にしています。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックしてください。

研究会の復習 その2

前回の続き。

それでは復習の成果、学んだ事を理解し手持ちの機材と無料のモデルで再現してみました。

100%同じライティングになっているかどうか、カメラやライティング機材も全く違うしモデルや撮影場所の条件も違うので比較にならないかも知れませんが、ほぼこれで出来上がりです。

後は撮影場所の選択や背景の光などで写真の雰囲気は大きく変わってきますので、実際の出張撮影やスタジオ撮影する場合、そうした光の見極めもとても大切です。

今回の撮影、出来上がった画像を見ていると・・・もう一つ光を加えたいと思いますが如何でしょうか?

時間をつくりもう少しこの光について深めていこうと思います。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリクしてください。

研究会の復習 その1

先日、開催された岡山県写真家協会の総会と研究会。

その研究会の中で講師の方が紹介されたライティングを店のスタジオで復習。

撮影機材や物が所狭しと置かれたスタジオ(ホタル撮影やパソコンの入れ替えなどで物置状態)で仕事終了後の真夜中、無料のモデルを借り出して見てきたものを再現。

同じストロボは持ってないので当店にあるストロボを使用します。

頭の中に残っている光をフラッシュメーターを使いながら1灯づつ確認そして調整。

グリッドを付け替えながらバックライトをセッティング・・・講師の方はこのライトをキーライトと言われていましたが・・・・。

次にメインライト(このライトをなんと言われていたか・・・失念!)

研究会では布製のレフ板をボイスアクチベーションライトスタンドで使われていましたが、私は助手がいないので自立するVフラットで置き換えました。

ストロボの向きと距離、角度などVフラットから反射してくる光をメーターを使いながらセッティングして組み立て方を自分の頭にインプット。

最終調整後のライトやVフラット、モデルの位置が一番最初の写真です。

復習すると色々な事が理解でき頭にも強く残るので、昔から「予習復習は大切」と言われてきたことがこの年になって痛いほどよく解かります。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックしてください。

岡山県写真家協会総会研究会へ出席

昨日は午後から岡山市内のホテルへ県の写真家協会の総会と研究会に出席しました。

昨今の技術革新で仕事のやり方や内容が変化しているので写真業界も荒波の真っ只中といったところでしょうか。

社会問題化している少子化の影響も重なり協会員同士の話も厳しいようです。

しかし、新しい仕組みや技術も受け入れ、基礎等も学び直していかなければ新しい時代についていけません。

今回は静岡から講師に来て頂き色々と学ばせて頂きました。

魅力あふれる写真の撮り方を実技を含め学ばせて頂き、熱意あるお話の内容で私の心で消えかかっていた写真の情熱に再び火が着いたように感じました。

今回の研究会を無駄にすること無く復習を重ね、弱まり始めた写真への情熱を取り戻そうと思います。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックしてください。

桃の木の枝吊り

天気も良いので店裏の果樹園で桃の若木の枝吊り作業です。

桃の実もこれからますます大きくなり、その重さで枝が垂れ下がったり重量に耐えきれず最悪折れるので支柱を立てて針金で枝を吊り、実の重さに耐えられるようにします。

単管パイプ4m長の上下に四角いプレートを付け、この穴に被覆した少し太めの針金を通して準備を進めます。

この針金を使用、最初は一本の支柱に8本の針金を用意します。

枝に針金を止めるには枝に針金が食い込まないように古いガス管を適当な長さに切って針金に通し枝部分に当てます。

枝吊り途中の状態です。

少し枝先が持ち上がったようです。

まだまだ木が細いですが、この木で200個ほどの実を付けます。

1個250gとしても全部で50Kg程の実の重量となる計算です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

ホタルの撮影

ホタルの季節が到来したので蛍病の友人たちと夜間撮影に行ってきました。

撮影場所は岡山県の某所(蛍の撮影場所は私達のしきたりで言わないことになっています)

少し明るいうちに出かけカメラを数台セッティングしてホタルが飛ぶのを待ちます・・・・風があって多少肌寒さも感じる様な夜、果たして蛍は出るのか、飛ぶのか・・・少し不安になります。

7時・・・8時頃、1匹光り始めました。

9時頃2、3匹と数は非常に少ないですが・・・10時頃少しづつ数が増えて来ました。

11時頃心配していた空振りにはならず、少ないですが写真になるくらい飛んでいます。

11時30分撤収。

店に帰ると午前0時過ぎ・・・撮影したデータを2箇所へコピーしてこの日の夜間撮影は終了です。

時刻は既に明け方近く、ぐっすり眠れそうです。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

ストロボが活躍した1日

今回出張撮影に使用したストロボ。

ゴドックスAD200とV860、各3台です。

全てにストーフェンを付けていますが、使用するモディファイヤや撮影内容によって付けたり取り外したりしています。

ストーフェンの着脱によって簡単でより多彩なストロボになり低コスト(以前は1個数百円でしたが最近は10倍近く値上がりしているようです)

また、これらの組み合わせ方によって広範囲な撮影に対応出来るので荷物も少なくなりました。

この写真の中にはありませんが封筒型の自作ストーフェンも活躍しています。

ブログの過去記事の中に有りますが、折りたたんで携帯できるのでポケットに入れ今だに時々愛用しています。

ゴドックスのストロボは専用のコマンダーでの使用とV860クリップオンストロボがコマンダーとしての機能を備えていて便利なので出番が多くなっています。

ただ、原因がハッキリしない2024年4月13日のブログ記事で書いた事が気になってはいますが・・・・。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

蛍病の友人と夜間撮影に出かける

ホタル撮影の季節が到来しました。

予想通り夜間撮影へのお誘いが蛍病の友人から入ってきました。

そして、カメラ、レンズや三脚など必要な機材をカメラバッグに詰め友人の来るのを待ちます。

撮影現場に到着し撮影機材を準備し始めると・・・・忘れ物の多いこと・・・・2回目からは忘れ物をしないようにしなければ。

上の写真はカメラのセッティングも終わりインターバル撮影を始めた後、暗闇の中友人を撮影してみました。

カメラはα6400、ISO25600、レンズはF0.95開放、1/3秒、ファインダーから人物はほぼ全く確認できませんが目測だけでなんとか写っています。

そして、新たな撮影の試みも・・・・・初回なので色々とテスト。

暗闇の中、ヒメボタルも入れてポートレイト撮影もしてみました。

写りはいい状態ではありませんが、なにか引き込まれる魅力があります。

撮影にもう少し工夫が必要です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

修理し使い続けて半世紀

出張撮影でスタンドバッグから取り出したライトスタンド、いつものように3本足を開こうとノブに手をやると「あれっ!」感覚が違ったので目で確認。

プラスチック製のノブが真っ二つ。

幸い片割れはバッグの中に転がっていましたし、写真のような状態でも締め付け出来たので支障なく使えました。

店に戻ると早速修理。

修理はゼムクリップをバーナーで熱し割れたプラスチック部分に溶かしつけます。

手荒な方法ですが強度も出て元のように使えます。

現在使用しているものの中で私の命の次に長く使っっている機材かも知れません、かれこれ半世紀以上になると思います。

その間、何度も部品交換や修理して来たように記憶しています。

今まで色々なスタンドを使ってきましたがコメット製のこのスタンドは何故か使い勝手もよく愛着があり手放せない機材の1つです。(現在も4本全て生き延びて活躍中)

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

防蛾灯点灯

数日前から店裏の果樹園で防蛾灯を点灯しました。

桃の木に来る害虫、ヤガの活動を抑える効果があるそうな・・・夜間のみ点灯するようにしています。

黄色い光なのでよく目立ちます。

そして、この光を見るとホタル撮影の時期が到来します。

4個のLED電球を付けた手作りの防蛾灯で、蛍光灯タイプの物と取り替えて昨年から使用しています。

以前よりは少し明るくなったように感じています。

桃の管理作業の方はもう一度薬剤散布をして袋掛け作業を始めます。

さて、今年の桃の出来具合・・・7月下旬から収穫予定です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

ミニカムに替わる物

大きなホテルでパーティー、撮影依頼があり撮影機材についてあれこれ思案していました。

今までは集合写真用にミニカムストロボを使用していましたが、今回は集合写真以外にも使う場面が出てきたので写真撮影のセットを考えてみました。

ゴドックスAD200を2台、アルミフレームに取り付けカメラのホットシューにはストロボ用のコマンダーを付けています。

AD-200用のDIYブラケットでカメラに対し上下方向に振れるようにしています。(安定性の関係で写真は上下逆にして写しています)

別角度から見るとこんな感じです。(以前にも紹介したことがあるかも知れません)

AD200のフラッシュ発光部はムラが目立ちますがストーフェンを付けることで照度ムラは無くなり、変わりに中央部が明るく周りが暗くなってしまいます。

そこで2灯を写真のようにセットして周辺が暗く落ちないようにします。

本番撮影でコマンダーやカメラのセッティング中。

そして、本番撮影中。

前日に練習していた様に撮影出来、長丁場の撮影が終了しました。

この日はストロボが大活躍した1日でした。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

集合写真と個人写真の撮影に行く

軽トラに集合写真撮影機材、軽バンには個人撮影機材を積んで学校写真の撮影です。

集合写真は屋外、個人写真は屋内使用する機材と撮影場所が違うので車2台に分けて積み込みました。

天気が良いので軽トラは大活躍です。

たんぽぽの綿毛の向こうには集合写真用のヒナ段が組み上がっています。

あまりの暑さに椅子はお客様が来られるまで日陰に避難、集まってから並べます。(座面が熱くなるので)

セッティングを終えたカメラも暑さ対策で日本手拭をかけています。

余談ですが、私は日本手ぬぐいをいつも愛用しています。

汗かきなのでズボンの後ろポケットにはいつも1、2本の日本手拭を入れていますし、撮影のときなどは色々使えるのでとても重宝しています。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

ぶどうの種無し処理

店裏の果樹園、ぶどうの種無し処理をする時がやってきました。

ぶどうの花が満開、この時期に1回目のジベレリン処理、そして2週間後にもう1度ジベレリン液に漬けます。

現在は、シャインマスカットとセキレイという品種をほんの少しだけ作っています。

写真の仕事で農業高校へ通うようになったので農業について少し知識を身につけようとかれこれ20年、店の裏手に畑を作り果樹や野菜を育てています。

数年前まで年に数回専門の方に見て頂き果樹について教えて頂きました。

高校でも同じ頃、同じ様な作業をするので店裏の果樹の状況を見ていれば学校での作業時期もおおよそ見当がつくのです。

農業高校には長年通っていますが、色々な作業があって未だに分からない事も多くあります。

ジベレリン処理の薬剤の調合。

薬剤は少ない量なので安価な中華製の秤を使っています。

そして、桃とぶどうの袋や殺菌殺虫剤なども仕入れて来ました。

袋掛けまでにまだまだ沢山の作業があります。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

ツバメの宿

夜、パソコン仕事に疲れて店の外に出て深呼吸。

ふと暗い軒の下に目が行くと何やら黒いものが目につきました。

よくよく目を凝らして見ると・・・3羽のツバメがいます。

軒下LED照明用、細いコードの上(隙間)に互い違いの向きで並んで休んでいるようです。

この後も何度か見に行きましたが、やはり同じ位置で同じ姿勢、巣は向かいの家の軒下にありますが入りきれないのでしょうか。

翌朝、下には糞が数か所落ちています。

昨日、午前0時を少し回った頃、外に出て見ると左に2羽、少し離れて右に1羽がやはり同じ向きに休んでいました。

人は細い線の上で寝ることなど不可能と思いますが鳥は不思議です、どうやって寝てる間もバランスをとっているのでしょうか?

また、ゆっくり休めるものでしょうか?

余談になりますが、今回の写真はiPhoneで撮影、手持ち3秒、ところが実際の露光時間を確認すると1/5秒、このからくりは如何に。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

五月晴れ 吉備津神社で神前結婚式を撮る

吉備津神社で神前結婚式の撮影に行ってきました。

境内にはお式直前に赤いカーペットが敷かれ参神の準備が整いました。

拝殿、本殿内の撮影とお式前後に境内で30分程度の撮影もあるのでスムースに撮影できのるよう前もって撮影場所に準備をしておきます。

お天気は清々しい五月晴れ、神社の建物もくっきりとして参拝の方々も既に大勢来られています。(写真はフォトショップでコンテンツに応じた塗りつぶしを使い人物を消したり、一部モザイク処理もしています。)

お式前、境内で撮影しています。

カメラは2台、この場面では広角ズームと望遠ズームをつけて撮影しているところです。

自分では気付きませんが撮影しているところを横から撮られた画像を見ると結構気合が入っているようですね。(いつもおしゃべりしながら撮影しています)

撮影を終えて店に戻ると暑さと心地よい疲れ、しばらく休んでから午後の仕事にかかります。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックし下さい。

えっ! α6400とiPhone接続

今まで難なくやってきたことが突然できなくなる、そんな事を最近何度も経験するようになり、それらが少しづつ大きくなって心の中に不安の塊として残り始めました。

今回のデジカメとスマートフォンの接続もそうした出来事の一つでした。

「今まで簡単に繋がっていたのに」と何度もつぶやきながら、スマートフォンとデジカメを並べて悪戦苦闘。

さて、何をどうしていたか・・・・頭の中でぐちゃぐちゃになった知識が解決の糸口を見つけるための混乱が始まります。

ネットで検索、ユーチューブ、取説・・・・調べてみるも混乱するばかり、完全に脳の柔らかさは失はれイライラが募るばかり。

次の日、もう一度初めからやり直すと・・・難なく接続。

さて、接続出来なかった原因は何だったのか・・・・未だスッキリしません。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

店前でツバメを撮る

最近カメラを手にする機会が少ないと感じ、感覚を忘れないために身近なものであれこれ撮影練習中です。

ここ3日間は店前の通りで飛び交うツバメを撮影。

昨年のツバメの巣に今年も戻ってきたツバメが餌場となっている田んぼや畑と巣の間を日に何百回も往復しています。

上の写真は70-200mmのレンズをカメラにつけて3日間撮影した中の1枚、眼の前を飛んで餌場に向かうツバメをカメラから2mほどの距離で撮影できました。

飛ぶスピードと飛行コースを素早く変えるツバメ、撮影対象としては難しいがゆえに面白く飽きません。

1日約1時間の撮影練習、初日はツバメを捉えることが難しくフレーム内になかなか上手く収まらなかったのですが3日目にはかなり慣れフレーム内に入る確率が高くなりました。

やはり練習は大切ですね。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

店の看板を手入れ

今年は雨が多く店の看板周りのツタがよく伸びます。

春になってもう手入れの回数は2度目、時計を照らす小さなLEDライトの光がツタの葉に遮られ文字盤に大きな影を作るようになっていました。

そこで剪定鋏を持ち出し短くカットしました。

こちらが剪定後の状態です。

作ってから既に4半世紀、倒した建物に使われていた古材で作成した看板も何度か塗り直したりしましたが傷み具合が目立ちます。

暇な時に看板を作らなければ。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

果樹に薬剤散布

昨晩は久しぶりに早く寝て今朝は早起き。

お天気も良く風も無いので店裏の果樹園に薬剤散布、とは言っても余りに早い時間ですとご近所にエンジン音が迷惑になるので午前7時半位まで待って作業にとりかかりました .

殺虫剤と殺菌剤を混ぜ動噴で散布します。

動噴の容量は25L、これを2回。

いつもはその様子を撮ってもらいますが、今回は1人でPOV(Point of view)。

桃の実も10円玉くらいの大きさに成長しています。

薬剤は写真の2点と展着剤。

果樹の世話はほぼ毎日ですが薬剤散布の方は2週間に1回位のペースです。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

本日のライティング HL-29 選挙ポスター用

先日は選挙ポスター用の撮影。

お客様は年配の男性、ポスターになって少し遠目から目を引くように少し陰影をつけて撮影するようにライトをセッティング。

キーライトは左からクラムシェル、フィルインライトは使わずにV-Flatをシャドー側にセット。

ライトが発光した状態。

椅子と丸テーブルも途中から追加。

V-Flatの後ろ側にもバックグラウンドライトが隠れています。

バックグラウンド側から本日のライティングを撮影してみました。

レフ板でシャドーを起こすのでキーライトのグリッドを外しています。

といった具合のセッティング・・・・・各種選挙グッズに使用できるようトータルで100ショット余り撮影し終了。

後は撮影データをチェックして後加工後納品です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

友人のボビーさん来店

先日、友人のボビーさんが遊びに来店。

ボビーさんは岡山で活躍するビデオグラファーでフォトグラファーでもあります。

今回が2度目の来店で3時間近く写真や動画の楽しい話を伺いました。

田舎で写真店をしていると生活に変化が無く型にはまりがちですが、こうして日本で活躍する海外の方とお話できるのはとても良い刺激になります。

特に、若い方なら尚更です。

動画のことや写真の事、最近の動向など色々と教えてい下さいました。

若い方に刺激を頂き、更に研鑽しなければと気付かされました。

ボビーさんのインスタは q2japan アドレスは

https://www.instagram.com/q2japan/?img_index=1

フォロワーも2.6万人、すごいですね。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

LED照明をiPhoneアプリで操作練習

店のスタジオで使用しているLED照明は数種類ありますが、最近新しく購入したNANLITEは300Wバイカラーなので自然光との折り合いも良く活躍する機会も増えました。

しかし、高い位置にライトをセットするとON,OFFの操作や出力変更などとても不便でした。

そこで、専用のリモコンを物色していたのですがNANLinkというスマホ用のアプリがあるのを知り、早速iPhoneに入れて使用してみました。

アプリを使い始めるまで少し手間取りましたが、最初の設定も出来使い始めると便利にライトを調整できます。

色温度の変更も、

出力調整も、ライトの使い勝手が格段に良くなりました。

ライトはバッテリー駆動ではないので、次はACのラインの引き回しを考えなくては・・・・。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

集合写真縦撮り用ブラケット(ミニカム用)

今年の4月17日のブログ記事で集合写真の縦撮りの時に縦撮り用のブラケット(腕木)を作ってなかった事を書いていましたが、色々と試行錯誤の結果、上の写真にあるL型ブラケットを手持ちの材料で作ってみました。

使用するストロボはミニカム、発光部をこのブラケットに取り付けて縦位置で撮影する時に使います。

ホットシューに発光部を取り付けて縦位置にすると、どうしても人物の横に影が目立ちます。

材料置き場にあった厚さ3mm程のアルミ板のブラケットを使って蝶ナットで締め付けて止めています。

ミニカムの発光部は比較的軽いのでホットシュー部への負担も許容範囲内で収まっています。

レンズ側から見るとこんな感じ。

あまりに簡単に製作できたので少し拍子抜けしてしまいました。

構造がよく判るようにカメラを外して撮影しておきます。

シンクロ接点が二又に分かれているのはPCコードと3.5mmのプラグの両方に使える様改造している為です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

空撮の仕事

突然、空撮の仕事が入ったので直ぐにロケハン。

そして、次の日はお天気が良さそうなので本番撮影。

新緑の森の中にご依頼の建物が・・・ロケハンで撮影時間を決め思い通りの太陽光で綺麗に撮影できました。

そして、ドローンのバッテリーに余裕があったので周りの景色も撮影してみました。

写真中央は岡山市北区を流れる足守川、中央遠くには県南の常山や金甲山も薄っすらと見えています。

今回のドローン発着場は標高30メートルほどの小高い丘の上、絶好の空撮日和で岡山市北区にある神社からで5月にしては暑いほどの気温でした。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

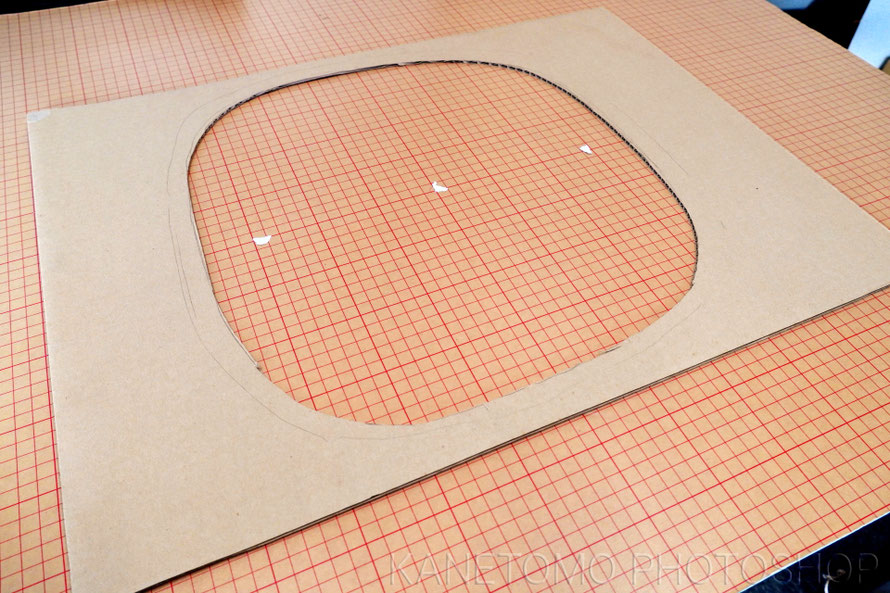

集合写真のフォルダーを手作り

イベントの集合写真を撮影しプリントしたので納品用の集合写真用フォルダーを作っています。

このブログでも過去に何度か紹介したことがあります。

材料は裏用の当てボード(白表紙またはボール紙)と表紙(名刺用の紙を使用)、そして写真を入れるための透明OPP袋、製本テープとステープラーで作ります。

表紙にはイベントで撮影した写真を数コマと文字を入れカット用のトンボをつけてインクジェットのプリンターで出力します。(以前はカラーレーザーを使っていました)

材料がすべて揃うと夜なべ仕事でそれぞれのサイズに切り出し組付けします。

夜中は一人静かに集中して作業が出来るので、こんな仕事にはもってこいの時間です。

イベントなどの集合写真には表紙にスナップ写真が入るので、このホルダーはとても人気があります。

反面手作りなので手間もかかります。

全部仕上がると、窓の外は少し明るくなり始めたようです。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

果樹園の草刈り

店裏の果樹園、今年の春は雨の日が多く雑草の成長が早いように感じます。

刈払い機にナイロンコードをつけ作業していますが、草の密度が高いのか丈夫に育っている為なのかいつもは1時間程度で終わるのに今回は30分ほど超過。

今年2回目の草刈り作業でした。

草は少し残して上部だけを切り飛ばしています。

土の乾燥が防げて、歩き回って管理をしても土が締まらないように感じるのでこの方法が良いと思い続けています。

果樹園はこれから桃の摘果、ぶどうでは種無し処理、全体への薬剤散布、今月後半には桑の実の収穫等など毎日少しづつ農作業が続きます。

写真の本業をしながら息抜きで農作業、毎日毎日を大切に使い切りたいですね。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

本日のライティング HL-28 自然光とLEDライト

この日のライティングは背面から入る自然光を利用し、LEDライトをV-Flatに当て自然光に近い柔らかなキーライトをつくりました。

使用したのはNANLIGHTのFS-300B、Bi-Colorなのでカタログ上では2700-6500Kまでの色温度が出せるのでこうした使い方には便利です。

今回は出力40%6500Kで使いました。

なお、キーライトとは反対側(左側)には同じくV-Flatをもう一つ置いてシャドー部の照明比調整に使用しています。

リフレクターを外して使用したのは光をより拡散させるため、カメラ側にはゴボを付けた方が良かったのかも、反省点です。

一つ注意点はV-Flatに当てた光は色温度が下がるということです。

そのあたりのことは実際にカラーメーターで測定して頭に入れておくと光のコントロールが上手くいきますね。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

出張グループ撮影

学校へ出張撮影。

パンフレット用に使用するグループ写真撮影のため3.6m幅の白の背景紙を持ち込んで簡易スタジオを設置しました。

使用したライトは4灯(アインシュタイン640Ws)

10数人から1人までを撮影します。

撮影が終わると店に帰って切り抜き作業をして納品します。

ライトセッティング途中のテスト撮り、いつもの無料モデルですが今回はモザイク処理しています。

もう少し全体的に出力を上げバックグラウンドライトのバランス調整と出力調整が必要です。

後処理はフォトショップで行いますが最近の性能アップにかなり助けられ早く出来るようになりました。

それでも時々手作業も必要で思うようにいかないことも・・・・。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

果樹へ薬剤散布

雨が多い天気の合間、早起きして果樹へ薬剤散布。

桑の木や桃などこの時期から害虫がつきやすいので予防目的で薬剤の散布をしました。

殺虫剤と殺菌剤を混ぜ一度に動噴を使って散布、この日は25リットルを2回(約50リットル)で散布は終了。

おおよそ1時間の作業でした。

お手数でもブログ下のバナーをクリックして下さい。

近水園へ幼稚園の遠足に同行

先日は幼稚園の遠足に同行、岡山市北区足守の近水園(おみずえん)へ行ってきました。

近水園はこの時期新緑が綺麗でとても気持ちのいい場所です。

ここには遊具は何一つ無いですが子どもたちはここに来るともう走り回りたくて仕方がない様子・・・遊具が無いと遊べないと思うのは大人だけかも知れません。

広い公園の中には黄色いたんぽぽの花が沢山。

人通りも殆どない歩道、偶に散歩する人や管理する人に会う程度、他にグループもなくこの日はもう貸し切り状態。

園内にはツツジも咲いています。

こちらは吟風閣、庭園は結婚の前撮りなどにも良く利用されているようです。

もう少しすればこの場所にもホタルも舞い始めます。

足守は武家屋敷なども残っていて歴史を感じさせる場所になっています。

こちらは足守の町並み、今回の遠足ではここを歩き回りながらの撮影。

いつになく歩き回った遠足となったので、店に帰ると心地よい良い疲れが出て夜なべ仕事をすることもなくぐっすり眠れました。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

新緑と吉備津神社

午前5時30分、仕事に熱中しているといつの間にか夜が明け始め徹夜仕事になっていました。

久しぶりに集中してパソコンに向かっていた様です。

店の外は既に明るくなっている様子、雨も霧雨がほんの少しだけなので今シーズン最後気になっていた新緑の吉備津神社を撮影しに軽トラに乗って出かけました。

駐車場から眺めると山の緑が素晴らしく勢いを感じます。

雨上がりということもあって、雲が山肌を登っていて遠近感もあります。

早朝なので直ぐ前の道を散歩されている方がちらほら。

撮影は吉備の中山のパノラマショットと吉備津神社のショット。

もう2週間もすると山の色も深い緑に変わり見慣れた景色になってしまいます。

15分ほどで撮影も終了、気持ちもすっかりリフレッシュ出来たので店に戻り仕事の続きをします。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

反射傘の故障

出張撮影でライトの準備中にスタッフから叫び声。

開いた反射傘が写真の様な状態になっています・・・・ナニッ これっ! 今まで経験したことのない状態です。

湾曲した傘の骨を手でまっすぐに修正出来たので撮影は問題なく出来たのですが、店に戻ってからじっくり見ると。

関節部分のパーツが破断して折れ曲がっていました。

前回修理した時に少しサイズが違って無理な力がかかっていたのかも知れません。

壊れたパーツを外してみると・・・・破断しているのがよく分かります。

早速、傘の修理キットから同様のパーツを取り出し修理。

金属部分はヤットコなどで修理、骨と金属部分は針と糸で固定します。

30分ほどで修理が終わりライトスタンドのバッグの中に傘を収めDIY修理は終了です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

学校で個人撮影

新学期も始まり撮影も少し忙しい日が続きました。

今回は新学期に学校へ出張して撮る個人撮影、証明写真です。

いつもの場所が使えず柔道場で撮影準備、ライティングはストロボ4灯とレフに背景布そして小ぶりで背もたれが小さな木製椅子。

上の写真はセッティングを終えテスト発光時のものです。

撮影がこれから始まります。

撮影場所がとにかく広いのでレフ板を余分に持ってきて撮影場所を囲い込むように設置し小さく仕切り周りが気にならないようにしてみました。

後ろ側から見るとこんな感じです。

今まで色々な場所で撮影しながら現在のセッティングに落ち着いてきました。

それでも毎回少しづつではありますが改善しながら撮影しています。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

撮影練習にツバメを撮る

3月頃からツバメを見かけるようになり日課のようにツバメを相手に撮影練習をしています。

撮影の仕事をしていると毎日カメラを持って何かしら撮ってないと不安に感じてしまうのです。

一般のポートレイトやスナップ撮影と違いカメラの設定も違うので少しでも撮影しない日が続くとなんだか不安に感じるのかも知れません。

仕事をしていて店前の通りでツバメがにぎやかにしていると直ぐにカメラを持って外に飛び出し15分から30分程度の練習です。

かなりのスピードで飛んでいるのでピントを外したショットが多く数百枚に数枚の確率で今回の写真の様にジャストフォーカスします。(新しいカメラが欲しい!)

8月の後半までツバメを相手に練習出来ると考えています。

俊敏な動きをするツバメは素早く正確にカメラで追いかけなければなりませんし、ジャスピンで撮影するには結構難しい相手です。

特に建物や電線などが多いとなおさら困難で、撮影に工夫が必要でまた、鳴き声を聞き分ける事も大切ですね。

今季はジャスピンの確率を上げもう少し上手になりたいですね。

お手数でもブログ記事下のバナーをくりっくして下さい。

本日のライティング HL-27

遺影写真の予約があってスタジオ撮影の準備。

お客様は明るいベージュ系の背景と全体に明るめのポートレイトがご希望。

本番撮影前にライティングを組み立てるため長年ライティングレッスンでお馴染みのモデルさんにお願いしてテスト撮影。(上の写真)

おおよそライティングは完成に近いのですが、少し気に入らないところがあって最後にもう1灯追加してお客様と入れ替わって本番撮影です。

こちらは今回の最終的なスタジオライティング。

あまり変わり映えしませんが良い表情が出るまで何度も撮影、飾れる写真が撮影できお客様にはご満足いただけたようです。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

逆光の俯瞰撮影はミニカム

写真屋家業をしていると3月~4月にかけては色々な撮影依頼が入ってきます。

集合写真は屋外屋内で人数も数人から100人超えまで天候にも左右され機材もその都度状況に合わせて準備します。

他にも俯瞰撮影やスタジオ撮影などです。

今回は逆光の中での俯瞰撮影で長年使用しているミニカムストロボを持ってきました。

お客様が揃うまで準備を済ませておきます。

昨年も俯瞰撮影したのですが、その時縦位置に構えてホットシューに取り付けたミニカムの発光部がカメラ上部に取り付け出来なかった事を思い出し、未だ対応策を講じていなかったことに気付きました。

今回も昨年同様なんとか発光部とカメラを両手でカバーして無事撮影終了。

来年は困らないようしっかり対策しておきたいと思います。

完成したらまたブログ記事で紹介しますね。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

里山の春

暖かくなってきました。

気分転換にカメラを持って吉備津神社へ電動アシスト自転車で出かけてみました。

神社の撮影を終え帰り道で北側に位置する新緑の里山、春の色も少し濃さが増してきたように感じます。

谷筋にある杉の木に目が止まり数枚撮影。

店に戻り早速色調整、色々と調整してみるも結局ほぼ撮って出しのjpegの調子が一番近かったのでそのまま掲載。

カメラに記録された燃えるような新緑に圧倒され手も足も出ない後処理になってしまいました。

こちらは吉備津神社の神池で撮影したもの。

この時期の木々の彩りは本当に素晴らしいですね。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

集合写真撮影で突然の電波干渉?

先日の小学校入学記念の集合写真撮影でセッティングしていたストロボが突然かってに発光をし始めました。

どうやら充電完了になると発光している様子。

上の写真最初から4コマ目までは体育館に数名の人、セッティングしたストロボの発光テストも無事終えて後はお客様の入場を待つばかり。

ところが、生徒さんやご父兄の方々が体育館に入って並び始めると、セットしていたストロボがパンパンと連続発光を始めます。

流石に少し動揺しました。

ただ、よく見ていると少し間が空いたりすることもあるので、そのままタイミングを図りながら撮影し、背面液晶を確認するとタイミングよく発光しているコマもあり、そのまま少し多めに撮影して乗り切りました。(充電の具合で多少光量不足のコマや未発光のコマも出ています)

撮影が終わって直ぐに使用した機材を一箇所にまとめ動画を撮り始めます。

皆さんが退出される途中、まだ発光間隔が少し開きますが発光が続き退出が終わりに近づいてからは発光しなくなりました。

はっきりした原因は掴めませんが、予想外の困った事態でした。

帰ってこの事で話をしているとスタッフからCHを変えてみれば・・・・とか言われましたが、残念ながら突然のことで、そこまで出来なかったのです。

対応策としてはCHを変えてみたりIDを変更してみる事が挙げられますが・・・その場でとっさの組み換えが出来るかどうか少し方法を考えておこうと思います。

最近、2.4GHzの周波数帯を使った機器が増えているので、お客様のポケットの中やカバンの中に電波干渉を起こす機器が入っているかもしれません。

皆さんもご注意下さい。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

小学校入学記念集合用の台を作る

入学式シーズンに突入、当店でも少し集合写真撮影の依頼があり人数に合わせて撮影に使う台を作って準備しています。

特に小学校入学時の集合記念撮影はご父兄が一緒に入られる様になって凄いことになりました。

お子さん1人にご夫婦がほとんど、生徒30名の場合先生方を含め総勢100名。

凄い人数になります。

撮影場所は主に体育館、ステージも利用してヒナ段と自作の台を使用し出来るだけお顔が大きく写る様に工夫します。

小学校が2校、撮影時間がほぼ同時なのでヒナ段のセットも倍必要です。

30人のセッティングだと簡単ですが、100人規模を2セットとなると準備もそれなりに大変です。

今回は不足になる台を2個追加で製作しました。(木材の高騰で1つあたり約3000円)

ツーバイフォ-6フィート材を使用して1時間半ほどで完成。

アルミのヒナ段と組み合わせ総勢100人を7列にして撮影予定です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

本日のライティング HL-26

本日のライティングは先日撮影した「赤い背景でスタジオ撮影」のBTS画像です。

右からの大きな3灯によるスラント風のライト、面光源が大きくそれに比べてスタジオが狭いとどうしても光が多く回り込むことになり光とジェルで創った赤い背景のコントラストが失われがちになります。

そこで工夫して黒のVフラットで光をカットするのですが、回り込む光に勝てず光を当て無い所が希望した黒にならずダークグレーとなってしまいます。

色々なライティングを学ぶ者として狭いスタジオと大きな面光源の相反する照明問題、解決までにもう少し試行錯誤と練習が必要です。

スタジオ照明は奥深いですね。

「まだまだこれからこれから」と自分に声を掛けながら工夫工夫の毎日です!

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

保育園入園式の帰り道

この日は近所にある保育園の入園式。

店で仕事をしていると外で子供や大人の笑い声がにぎやか・・・外に出てみると入園式が終わって園から歩いて帰られている途中のご家族。

それではちょっと屋外で撮影ということになって、手にしたのは直ぐ持ち出せる愛用のライトとカメラ。

最近少し使用頻度が落ちているので練習も兼ねて・・・などとつぶやきながら、カメラとライトをセッティング。

セッティングといってもライトはいつものVoice Activetion Light Stand、言葉で自由に動く最新式ライトスタンド(助手にライトを手持ちで持ってもらうだけ、言葉で自在に動かせます)

私はカメラをセットし、ライトスタンドに命令ではなくお願いすれば最適ライト位置ですぐ撮影できます。

撮影結果は・・・モデルのご家族の仕草や笑顔に助けられ上の写真が結果です。

いい記念の一枚が出来上がりました。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

私の果樹園も春爛漫

店裏の果樹園、春爛漫の状況です。

ピンクの花は桃、現在満開を少し過ぎた頃で今年は全体的に少し開花が遅れました。

桃の他にも色々なものが成長しています。

黄色の菜の花は花が終わると沢山の実をつけます。

山椒の若葉

シャインマスカットの芽は日に日に膨らんでいます。

毎年雑草の中に生き残っている苺、この時期に周りの草を取り除くと葉っぱを持ち上げ白い花をつけ始めます。

地面の上にも一斉に春が訪れたようです。

そして、仕事も農作業もこれから忙しくなります。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

長雨の中 雨が止んで奇跡の集合写真撮影

雨が4日ほど続く予報が出ていたため130名の集合写真は室内で撮影する覚悟でいましたが、撮影当日は朝からはっきりしない空模様。

4日間続く雨予報の3日目、朝起きるといつ降り出すかわからないような曇り空。

昨年は土砂降りで始めての場所で機材を撮影直前に運び込んで組立てからの室内集合撮影、今年はこのまま雨が降らなければ屋外で撮影、機材の準備も比較的楽に出来ます。

撮影時刻になりましたがお客様にまだ動きがありません。

ヒナ段を組み立て始めたときより空が少し暗くなって来たように感じます。

結局40分ほど遅れ、人数も予定数より15名ほど多くなって・・・・なんとか対応できて無事撮影終了。

撤収して店に戻り仕事をしていると予報通り雨が降り始めました。

雨降りを心配しながら撮影待ちをしていたので、この日は私にとって奇跡のようなお天気でした。

反対側からのセッティング状況です。

カメラ上のクリップオンストロボはCスタンドに取り付けたミニカムストロボのコマンダーとして使用しています。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

予備バッテリー 高くなりました。

デジカメの予備バッテリー高くなりましたね。

最近良く使用しているカメラバッテリーヘタってきたので追加購入のため探してみると・・・メーカー純正品がどこも値上がりしているのにびっくり、

純正品も5、6本持っているので予備用にサードパーティー製を探しているとUlanziのバッテリーに目が止まり早速購入してみました。(こちらも多分値上がりしてますね)

目が止まったのはUSB-Cで充電が出来るところと電池容量が純正品に近い事。(誇大な売り文句が感じられない点)

一つづつ丁寧に箱詰めされた状態で届きました。

金額は純正品のおおよそ半額。

使用するカメラは普段使いのα6400動画などの撮影にも使用するのでUSB-Cで充電できるのは嬉しい機能です。

長期間使用してその結果をまたブログにアップしたいと思います。

ところで私のFacebookはまだ停止状態、解決方法も解らないので現在は家内のフェースブックに居候しています。

Kanetomo-photo でリンク先は以下

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557232141578

よろしければフォローをお願い致します。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい

驚愕! 体育館の照明が新しくなっていました

高校の体育館に明るい屋外から足を踏み入れると真っ暗でした。

担当の先生が照明のスイッチを入れて下さった途端、ぱっと明るくくっきりと室内が照らし出され驚きました。(いつもは徐々にボワッーと明るくなっていた)

そうです! LED照明に替わっていたのです。

早速、照明を写真屋目線でチェック、これは驚きの性能です。

今までフリッカーで苦労していた体育館内撮影も今後は気にしないでも良さそう、シャッタースピードを上げても縞模様は一向に出ません・・・素晴らしい。

その上演色性もかなり良さそうです。

そこで気になるのはLED製品の製造元。

ネットで色々と調べてみると・・・・パナソニック製でしょうか?

素晴らしい製品ですね。

次回体育館にお邪魔する時はカラーメーターを持ち込んで確認して見ようと思っています。

体育館の雰囲気がガラッと変わる素晴らしい性能、今後の体育館内での写真撮影がとても楽しみです。

今回は仕事柄驚愕しました、(新しいカメラを購入する意欲も消え失せました)

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

赤い背景でスタジオ撮影

先日のスタジオ撮影は背景を赤フィルターで創って撮影してみました。

ご家族写真とお一人のご注文でしたが少しお時間を頂きアップの写真も撮らせていただきました。

背景布を巻き上げるとおおよそ50%グレーの壁面、そこへ赤フィルターと30°のグリッドを組み合わせ赤い背景にしています。

キーライトは大きなPLMが3個(スランテッドライティング)どうしても背景に少しだけ光が回り込むので後処理で背景の暗い部分を少し焼き込んでいます。

スランテッドライティングは昔の写真スタジオの自然光のスラントを人工光で再現したもので大きく広い発光面が特徴です。

いつもながらお客様の表情や仕草に助けられ良い写真が撮れました。

当店のご利用ありがというございました。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

店裏の桃が開花

店裏の果樹園、今年も桃の花が咲き始めました。

ピンクの花は春の色、背景の黄色は菜の花でニホンミツバチとセイヨウミツバチがうるさいほど飛び回っています。

今年は平年に比べると少し開花が少し遅いようです。

桃より少し早く咲き始めたのはアーモンドで花は先のほうがピンク色が濃くなっています。

用水路の上に枝が伸びています。

桃は品種が清水白桃で7月下旬が収穫時期ですがアーモンドの収穫はそれより少し遅めです。

もう1週間もすると桃の花が満開になります。

桃栽培を始めて四半世紀になりますが未だにこの桃の木の下でお花見をした記憶が無いので、今年こそお天気の良い日に一度ゆっくりお花見をしてみたいと思っています。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

Godox AD200 2度目のバッテリートラブル

今回で2度目、充電出来なくなりました。

Godox AD200が数台あり使用が偏るので使わないものが長時間放置され知らないうちに規定以上に放電して充電出来なくなってしまいました。

多分、Godox専用の充電器に差し込んでも電池として認識しない状態になってしまったと思います。

1回目も同じ状態でした。

結局、バッテリーをケースから取り出し溶接箇所を剥がしバラバラにして写真のようにこちらの充電器で充電します。

充電が完了したら新たに溶接をやり直し元の状態に組み上げればまた認識するようになりますが・・・・過放電になるとバッテリーが弱るので注意したいと思います。

元通りとはいきませんが組み上げてケースに収め上下張り合わせれば修理終了です。

2度目のトラブルなので今後は予備電池として使います。

最近ストロボの出番が少し減ってきたようです。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

軽トラのタイヤ交換

忘れていました! 軽トラのタイヤ交換です。

3月も終わり近くになって軽トラはまだ冬用タイヤということに気付き、早速ノーマルタイヤに交換作業。

ジャッキをボディーの下に入れてナットを緩め持ち上げて外す作業で今回タイヤのローテーションもしておきます。

タイヤには取り付け位置を記入してあるので後輪から前輪へ、ゼンリンはクロスして後輪へ。

トルクレンチで締め付けて取り付けは完了。

最後はコンプレッサーで空気を規定量入れれば作業終了。

軽トラは集合写真撮影で天気が良ければヒナ段を運ぶのでこれで準備完了です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

薬剤散布 2回目

先日、早起きして桃の木へ薬剤散布をしました。

使用した薬剤は石灰硫黄合剤、噴霧器から出る薬剤は黄色の特徴ある色をしています。

散布時期は桃の花の蕾の先端部分にピンク色が見え始めた時に使用するように教えられ、今年でもう25年以上になっていると思います

今年は果樹を始めて最初に植えた桃の木2本を切り倒し、残りの4本を管理しています。

この作業が終わるともうすぐ開花、ピンクのきれいな花が木全体を包み込みます。

今回の散布量は約50リットル、動噴だと1時間もかからず作業が終わってしまいます。

作業を終えると本業の仕事に戻ります。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

金友写真店 スタジオ撮影

先日は店のスタジオで家族写真を撮影させて頂きました。

その中で、ボクシングをされている方がユニホーム姿で撮影を希望されたので、ご家族撮影のライティングを少し変えて撮影させて頂きました。

動きながらの撮影でしたが使用したストロボも閃光時間が短く早い動きも難なく止めることが出来ました。

今後は県の代表として全国で戦うことになるそうです。

ご健闘お祈りいたします。

今回は店スタジオ撮影でネット掲載許可を頂きましたのでブログ記事で載せました。

スタジオ撮影ではこのように衣装を変えて撮影される方もいらっしゃいますので是非参考にして下さい。

この度のスタジオのご利用、掲載許可ありがとがとうございました。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

金縁額に入った絵の複写

金縁の額に入った絵の複写を依頼され撮影しました。

金の竿とガラス面があるのでライトやカメラセッティングの反射が入ったり照明のちょっとしたズレで額の竿にムラが出たりして難易度が高い撮影でした。

その上絵の具にラメや金まで入っているので照明の当て方によって絵そのものがまるっきり違って写ってしまいます。

撮影はライトや写り込みを微妙に調整しながらの作業となりました。

照明に使用したライトはEinstein640を2灯、モディファイヤには10x36インチのストリップボックスを使用しました。

今回撮影した作品は比較的小さめのものなので写真のようなセッティングでなんとかなりましたが大きな作品になるともっと難易度が高くなりそうです。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

「見本写真のように撮って」照明の準備

以前撮影した方から「今度はこのように撮影して」とプロファイル用の撮影依頼があったので添付された見本の写真を見ながら使用されたライトを見ると・・・・どうやら1灯で撮影した写真。

当店に今ある照明機材でも十分に撮れるのですが、より自由度のある撮影が出来るように少し準備をしておきました。

写真は1灯撮影に使用する22インチビューティディッシュ用のグリッドで左が30度右が15度です。

一般的なスタジオ撮影ではほとんど使用することは有りませんが、今回のように稀に使います。

22インチのビュティーディッシュはポールCバフ製で3個持っていますが、その中の1個をボーエンズマウントに変更しておきます。

写真のBD中央のリフレクタ部分は薄いアルミ板とステンレスの針金を組み合わせた自作品です。

ディッシュの裏側はボーエンズマウントのスピードリングを小ねじ3個で取り付けています。

小ねじ3個を外せば元のエイリアンビーズ用のBDに簡単に戻せるので機材選択の幅も広がります。

これでお客様からご依頼のプロファイル写真の撮影機材準備と心の準備も出来、後はお客様のご来店を待つばかりです。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

ビデオ撮影イベント in 岡山2024

先日は友人のTdub photo ㇳレバー氏が中心になって行われたゲッティイメージズのビデオ撮影イベントin岡山へ参加して来ました。

2日間に渡る撮影イベントではインバウンド関連のビデオ撮影が主な内容でしたが2日間で10数名のモデルさんをビデオ撮影、中には遠くから参加された15名ほどのコントリビュータの方々と共に撮影三昧の2日間を過ごしました。

Getty imagesディレクターの方から直接、世界で最新のビデオや写真のお話も聞け、田舎では味わえない刺激を受け素晴らしい時間を持つことが出来ました。

モデルさんも国際色豊かでとても楽しく面白いイベントでした。

そして、コントリビュータ同士での情報交換、撮影スタイルなど参加できてとても参考になりました。

写真手前右隅が今回私が使用した機材。

今回のイベントをスタートに今年はストックフォトにも力を注いで行きたいと思います。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

太陽光発電取付から約1年間の発電状況

太陽光発電設備を取り付けてからちょうど年が経過したので年間の発電量と自家消費率等を確認してみました。

写真では2022年10月15日からとなっていますが運用の承認が得られたのは記憶によると2023年2月20日からですので、375日分(10日程長くなってしまいました)です。

この間、電気代が高騰したにも関わらずいつもの年よりも少し支払額が少なく済んだのは嬉しい事でした。

ただ、自家消費比率が目標の50%に対して39%と低くなってしまったことは生活の見直しが必要と感じています。

こちらは年間の発電量のグラフです。

3月から10月頃までが発電量の多い期間になっています。

ただ、太陽光パネルを載せている屋根の形状が最適というわけではないので少し発電量が少なくなっているようです。

これに蓄電池を組み合わせれば自家消費比率はもっと上がるのでしょうが、これは今後の課題です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

フェイスブックのアカウント停止

朝、目覚めスマホからフェイスブックを見ようとアイコンをクリックしても・・・繋がらない。

あれっ! どうした!

調子が悪いのかなと思いつついつものデスクトップPCの前に・・・・やはり繋がりません。

そして、画面には「停止されました」と表示。

インスタグラムアカウントには身に覚えのないリンク先の名前が表示されています。

目覚めて間もない頭もはっきりしないまま突然の思いもよらない出来事に唖然とし、しばらくは何も手つかず状態。

その後、色々と手を尽くしてみましたが解決方法が分かりません。

という経緯で現在フェイスブックは使用できない状態になっています。

ブログは今後も継続していきますが、フェイスブックについてはどうなるかわからない状態です。

ネットの怖さと自分の未熟さを思い知った出来事でした。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

吉備津神社でスタジオと境内で撮影

吉備津神社の境内にある梅林、梅の花が咲き始めています。

吉備津神社参集殿内のスタジオにて撮影の後、境内でもたくさん撮影させて頂きました。

この日はお天気も良く寒さも少し緩んで絶好の撮影条件、有名な長い廻廊も大勢の人の行き来で途切れることもなく終日にぎやかな境内の状況でした。

廻廊から少し離れた梅林は人影もまばらでしたので、こちらで少し歩いて頂きながらの撮影が出来ました。

今回もゴドックスのAD200を付けたソフトボックス改造型のビューティーディッシュ1灯を使いながらの仕事、とても200Wsとは思えない出力が得られここ何年もお気に入りの機材となっています。

この度は吉備津神社、金友写真店のご利用ありがとうございました。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

脚立を使った俯瞰集合写真

体育館の舞台の上に長尺の脚立を立て登って俯瞰撮影しました。

舞台の高さがおおよそ1.2m、脚立の高さは約2.6mなので立ち位置は2段下の2m、手持ちカメラの位置はそこから1.5m上で体育館床面から5.1mの高さになります。

写真では低く見えますが脚立に登ると少し恐怖感が・・・・でも、カメラを持って登ると不思議と恐怖感は全くありません。

カメラの上にはミニカムストロボの発光部、肩には電源部で使い慣れていてお守りのような感じです。

ミニカムの発光部はスーパーワイド、角度は最後列に向けて少し上向き。

24mmのレンズで左右の光量落ちが少し気になりますが後処理で持ち上げれば問題ないレベル。

準備も出来たので後は着席を待つばかり。

撮影も順調に終わり機材を運び出し脚立を軽トラに積んでロープをかければ店に向けて出発です。

写真の撮影もお客様の都合に合わせ色々と機材も必要ですね、ちなみに脚立も低いものから高いものまで家に何本あるのやら・・・・。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

舞台撮影と出張スタジオ撮影

先日は久しぶりの舞台撮影でした。

舞台の方とは別の場所にスタジオライトやモスリンの背景布を持ち込んで簡易スタジオでポーズ写真を撮影しました。

持ち込む荷物もかなりの量、少し狭い場所なのでセッティングも工夫が必要です。

今までに何度も撮影している場所なのですが、まだまだ工夫が必要なので毎回同じセッティングにはなりません。

こちらが出張スタジオです。

かなり大きなモスリンの背景布は天井いっぱいに上げていますが、天井が低いので背景布を持て余しています。

ちょうど通路にセッティングしているので背景布手前左右は下側にかなり折り込んでいます。

モスリンの背景布はこんな時に融通出来るので便利ですね。

今回使用したライトは全部で5灯、写真右側に2灯隠れています。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

桃の剪定と老木の伐採

1997年に植えた桃の木、実をつけ始めてから24年間老木となってしまったので先日伐採しました。

計算してみればこの木1本で合計で10000個以上の実を付けたのではないかと思います。

長期にわたり果樹栽培を楽しませてもらいました。(感謝)

今回切り倒して出た太い枝や幹は燻製作りの燻煙材として使用します。

そして、仕事の合間に少しづつ桃の木(私の後方等)の剪定作業をしています。

毎日昼食後1時間が剪定作業時間で脚立に上り下りしながらの剪定作業はとても良い運動になり、予定では1週間ほどで終わるはずなのですが・・・・どうも予定通りに済みそうにありません。

昨年冬の剪定が悪かったのか枯れ枝も目立ち、反省をしながらの作業です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

夜間撮影

PCに向かって仕事をしているとメッセンジャーからお知らせが・・・・。

友人から夜間撮影のお誘い、そういえば長い間夜間撮影に出かけていません。

今回は近場で早く帰るからと甘いお誘い。

撮影場所は岡山県の某所、夜空は澄み渡り寒さを除けば最高の撮影条件でした。

私はカメラ3台をセット、久しぶりの撮影なのでセッティングに少し手間取り今まで経験して身に着けたセティングも中々思い出せません。

それでも楽しく撮影し、家に帰りるとすでに真夜中。

直ぐに撮影データのコピーや一通りの後処理などを終わらせると既に外は明るくなり始めていました。

上の写真は今回の夜間撮影のもので1時間ほどの撮影分をスタッキングした画像です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

雨上がり 写真の配達

雨も上がったので近くのお客様へ写真の配達です。

昨年末から乗り始めた電動アシスト自転車はとても快調で冬の強い北風にも負けません。

昨年の年始めに両足の手術を受け長年重かった両足も軽くなり電動モータの働きも有ってこの自転車は大活躍です。

仕上がった写真はお届け先住所をネットで調べ場所を頭にインプット、こうして自分で配達してみると地元の変化に驚くことばかり。

私の暮らすここ吉備津だけでも知らない間に家が建て替えられていたり、空き家が有ったり田畑が宅地化していたり・・・・今まで気づかなかった地元の事が沢山見えて少し驚きました。

この自転車乗り始めて1ヶ月半、1回充電でカタログスペックの70Kmは到底走れませんが、私のように近回りだけの走行には十分に満足出来るものでした。

前カゴはカメラ用の三脚が入れれるように自作、後ろカゴは機材が入るようスーパーの買い物かごを荷台に取り付けています。(便利です!)

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

吉備津神社がポスターに

昨年の1月26日、文化財防火デーは吉備津神社で撮影でした。

前日、岡山県南では珍しく積雪があり防火デー当日はかなり寒い日となっていました。

カメラ2台を離れた位置2箇所三脚にセットしてタイムラプスで自動撮影、もう2台は私の首に・・・・動き回りながら撮影しました。

放水前の一連の訓練が終わると今度は一斉に放水が始まりヘリが飛んできて巨大なバケツから水を放水・・・・その僅かな時間夢中で撮影。

撮影中に放水された水が全身に降ってきます。

カメラは水で濡れレンズにも水滴が・・・・まだまだ土砂降りの雨の中の状態で拭きながらの撮影。

かなり建物から離れた位置にセットしていたカメラも回収に行くとレンズに大小の水滴が一杯付いていました。

そんな中から選ばれ生まれた1枚の写真(ポスター)でした。(数十枚データは送りました)

あれから1年、当時の写真を見返しているとほぼ放水が終わった神社に虹が出ている写真を見つけました。

レンズに付いた大きな水滴を後処理で目立たなくしましたので載せておきます。

しばらく店の入口にポスターを貼っています。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

果樹の管理 ぶどうの剪定

先日の寒い朝、防寒着を着込んで店裏の畑でぶどうの剪定作業をしました。

ビニールトンネルの下3本のぶどうの木を2時間ほどの作業時間で終了、春に備えスッキリしました。

2本がシャインマスカット、1本はセキレイという品種です。

昨年、実を付けすぎたので今年はどうなることやら・・・・・。

選定前の状態。

剪定後です。

次は左手に少し見えてる大きな桃の木の剪定をする予定です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

吉備津神社で屋外撮影

昨秋、七五三詣での時期に吉備津神社で撮影。

神社参集殿内のスタジオで着物に着替え吉備津神社の境内をゆっくり歩きながらの撮影でした。

この時期は七五三詣での方や観光の方々が大勢廻廊を行き交いますので迷惑にならないよう周りを注意しながらの撮影です。

今回のお客様は笑顔も素敵な女の子、1時間ほどの撮影時間でしたがお天気にも恵まれ沢山の写真が出来ました。

この度のご利用ありがとうございました。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

冬の収穫と薬剤散布

12月から1月にかけて畑では柑橘類やキウイフルーツなど、また離れたところにある田んぼには十数年前に植えたピーカンが実を付け落ちていました。

それらを収穫したり拾い集めてみると思った以上にたくさんの量でした。

果樹を植え育て始めて25年、まだまだ知識も経験も不足していますが、それなりに実を付け楽しませてくれます。(もちろん上手くいかなくて悩むことも)

小ぶりな柚子。

ピーカンの実

収穫後の薬剤散布。

今回の薬剤散布の相手はカイガラムシ、桃の枝にもたくさん付いています。

柑橘類にも少しついているので動噴を使って散布しています。

本業の合間に農作業、スタジオ写真の仕上げ作業等は余り体を動かさないので外での農作業は一石二鳥の効果が有りそうです。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

集合写真撮影でヒナ段を運ぶ

集合写真の撮影が有ったのでヒナ段を撮影現場まで運び上げます。

店から軽トラで運んで最後の階段は人力です。

写真は12枚の段板を両手に提げて階段をゆっくり運び上げているところですが、数回往復しなければならず息が切れます。(運動不足の体にはいい機会です)

カメラやライトスタンド等を運び上げ撮影のセッティングはほぼ完了。

撮影場所に人がい多いので撮影直前までヒナ段の組み立ては一部のみ、撮影数分前にセッティング終了して最後の安全確認。

そして、撮影は3ショットで無事終了、急いで撤収。

今回は数人の撮影と大勢の撮影でしたので機材もそれに合わせて2種類。

撮影終了後、機材を軽トラに積んで店に戻ります。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

銀塩プリンタ 処理部 Cリングを作る

上の写真は銀塩プリンタの現像処理部の一部(クロスオーバー部)です。

4本のローラーシャフトを固定するのに緑色のパーツの手前側に黒いプラスチックのCリングが付いていますが、運悪く年始にこの内の一つが外れ行方不明になってしまい注文も休みで出来ませんし発注出来たとしても直ぐに届来ません。

無くしたパーツは単純な形なのでDIYすることにし、早速材料探し。

身近に有った何かが入っていた少し厚めのプラスチックシート。

現状のCリングを採寸、透明シートにドリルで6mm径の穴を開け形を写し取ってハサミで切り抜きニッパで切り欠きをカットして完成。

簡単に出来たので10個ほど余分に作っておきました。

もうこのパーツは今後買わなくて済みそうです。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

小さなメディアが行方不明のトラブル

令和6年、ミスは正月から始まってしまいました。

正月3が日オズモポケットで動画撮影やタイムラプス撮影。

1日、2日は順調にいったのですが3日目の撮影で使っていたマイクロSDカードが行方不明。

パソコンにデータをコピーした後、カードを置いたはずのカメラバッグの蓋部分を探しても見つかりません。

物が小さいのでカメラバッグの中身を取り出して調べても見つかりません。

仕方なく予備のカードを探してスタートしたのですが容量不足で撮影途中でストップしてしまいました。

カメラバッグしか考えられないと再々繰り返し調べてみると・・・・縫い目の生地の下にちょっとだけ覗いたカードを発見。

何度も調べたカメラバッグから出てきたことにちょっとびっくり。

小さなメディアの取り扱いは要注意ですね。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

2024年福写真にご参加いただきありがとうございました

令和6年1月1日2日3日、吉備津神社参集殿内スタジオにて第26回目の福写真の撮影を無事終了することが出来ました。

今年はやっとコロナ禍の影響も薄れ正月3日間で大勢の方々に参加して頂き大盛況となりました。

初詣で混み合った交通事情の中、午前9時から午後2時までの開催時間中にご参加頂きありがとうございました。

只今、店では写真のセレクト、プリント作業や発送作業を行っておりますので仕上がったお写真を順次お届け出来ると思います。

福写真の撮影は年を追うごとに大勢のご家族の方々とお話出来、今では年始のとても楽しみな仕事になっています。

毎年1枚の家族写真を撮り続ければ年を重ねるごとにご家族の素晴らしい宝物になるはず、そんな思いもあって毎年続けて今年は26回目。

また来年も元気でお会いできるのを楽しみに、この1年毎日を大切に仕事に励みたいと思います。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

初詣の撮影と自転車

あけましておめでとうございます。

令和5年大晦日、日付が変わる30分ほど前から初詣の写真撮影に吉備津神社と吉備津彦神社へ出かけ1時間ほど撮影してきました。

明けて令和6年1月1日にはお雑煮を頂いてからまた吉備津神社と吉備津彦神社へ初詣の様子を撮影に行ってきました。

年中無休の生活はお正月休みも無くて走り回る事からスタートです。

しかも、当店の周りは初詣の車が渋滞するので毎年移動は徒歩か自転車です。

昨年は新しい電動アシスト自転車を買っていたのでお正月の仕事に合わせてカゴなどをDIYで追加しておきました。

前カゴは丈夫なプラスチックネットを加工して細長いカゴを手作り、三脚やライトスタンド用に使用しますが、少し柔らかなあ素材なのでカメラをそのまま放り込んでも大丈夫。

後ろはスーパーの買い物かごを荷台に取り付け底にはウレタンの緩衝材を敷いています。

こちらはトートバッグに入れたカメラ3台がすっぽりと収まります。

とても使いやすく出来上がりました。

昨夜から今日まで走り回っていますが、この時期はこのスタイルが最高ですね。(ただ雨が降ると困ります)

また、冬は季節風が強い日が多いので電動アシストは向かい風でもグイグイ前に進み心強いですね。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

令和6年 お正月は吉備津神社福写真でスタート

令和6年1月1日・2日・3日の3日間吉備津神社参集殿内スタジオにて福写真の撮影を行います。

今年で26回目となる福写真、日頃のご愛顧に感謝して今年も年始からコロナ禍を乗り越え例年のように実施致します。

みなさまの笑顔のご来店お待ちしております。

撮影時間は午前9時スタートで午後2時までとなっています。

1月3日は吉備津神社矢立の神事のため撮影開始時間が多少遅れる場合がございます。

何卒よろしくお願いいたします。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

吉備津神社 煤払いの神事とカメラの手入れ

先日は吉備津神社御竃殿へ煤払いの神事を記録撮影に行ってきました。

私にとっては毎年の最後を締めくくるような行事です。

吉備津神社の御竃殿は鳴る釜の神事で有名で日々の神事で殿内は煤が多くたまってしまいます。

大勢の人が笹の葉を付けた長い竹を使って殿内に溜まった煤を落とし綺麗に掃除します。

さて、その撮影はというと煤の降りしきる中での撮影となるためカメラと共に全身煤まみれになってしまいます。

御竃殿内は数百年の煤が木を黒く染めて床も柱もすべてが黒光りしています。

写真は落とされた煤を掃き集めている場面ですごい煤の量ですね、この時は邪魔になるので建物の外から撮影しています。

撮影を終えて店に戻ると直ぐに使用した機材の手入れです。

活躍するのは今年買ったコンプレッサーで最初は少し遠くから軽く煤を吹き飛ばします。

以前は缶入りのエアダスターを使用していましたが風量も風圧も全く比較になりません。

あっという間にカメラの煤払い完了です。(強力なので風の当て方はカメラ内部にゴニが入り込まないよう注意が必要です)

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

今年買ったもの その2

エアコンプレッサーです。

小型軽量なので楽に持ち運んで使用できる点が気に入って購入しました。(以前持っていたものは大きく重く10年ほど前に使用できなくなって処分)

そしてもう一つはトルクレンチ。

こちらの目的は自分でやるタイヤ交換。

先日はそれらを使って軽トラのタイヤを冬用タイヤに交換しました。

今までは勘で締め付けていて少し気になっていたので専用の道具を使うと安心できますね。

コンプレッサーも空気圧を確認しながら空気入れとしても使用できとても便利で楽ちんです。

ナットの締付けトルクや空気圧もマニュアルで確認しながらの作業でした。

コンプレッサーの主な使い道は強力なエアダスターとしての使用で、買ってから今まで使用してきた缶入りの非力なエアダスターの消費がかなり少なくなりました。

空気の圧力も桁違いに強く、余り空気量が必要なければこの手のエアコンプレッサーは安くて便利です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

今年買ったもの その1

写真を見てお判りの電動アシスト自転車です。

現在は軽トラが活躍しているので余り必要性も感じなかったのですが、家人が乗っている電動アシスト自転車に乗ることが有ってその乗り心地に感動、「こんなに軽く走れるのか!」と。

購入に当たってはどの機種にするか3ヶ月ほど悩みましたが、小型で場所をとらず少し軽めということで写真の型にしました。

段ボール箱に入った形で到着しましたが1時間ほどで写真のように組み立てが出来ました。

早速乗ってみると想像以上のスピード感に満足。

数日後、40年前にオーダーした自転車で登った急坂のある吉備津神社の裏山の御陵目指して出発。

ところが、登り始めて直ぐにこの自転車で私には登れないことに気づきました。

まず変速機が付いていません、体力が足りません、膝が痛かったことを忘れていました。

そんな事で山道を少し走ったところでリタイヤ。

この自転車、平地走行と少しの坂道は問題有りませんが急な坂道は苦手ですね。

仕事や私用で走り回るのは平坦なところがほとんどなので困ることは無いのですが、次回買う時は変速機付きにします。

車が渋滞する年末年始は耐荷重120Kgのこの自転車が特に活躍すると思っています。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

持ち込み写真の免許証写真にもの申す

家内の免許証更新が3ヶ月ほど前にあって、この時もすでに警察署で撮影して免許証を作るシステムになっていたようです。

写真店という職業柄、家内は写真撮影は店のスタジオ、プリントも銀塩処理して指定寸法に打ち抜き更新手続きに持参。

2週間ほどして所轄の警察署に新しい免許証を受け取りに行った家内が店に帰ってきたら「ちょっと見て!」と新しくなった免許証を見せられた。

そこにプリントされた顔写真にショックを受けた様子。

私も見てびっくり、持ち込んだ写真とは全く違う調子、端的に言えば白いバックは濁ったピンク、とても綺麗だった肌色は2絞りほどダークで濁ったどす黒く黄色の抜けた肌色(なんてものじゃない)。

その後、免許証を取り出して見るたびに悶々とした日々を過ごしていたようでした。

先日、家内は銀行で通帳を落とし、所轄の警察署まで受け取りに行く機会があったので私も同行、ついでに家内の免許証と持ち込んだ写真を担当の窓口で見て頂きました。

そんな経緯があってこの日は岡山県運転免許センターへ担当の方にお話を伺いに来ました。

職業柄、何故こんなものが作られたか? その原因も知りたかったので作成システムなどを少し詳しく教えて頂きました。

嬉しいことに伺う時には既に前もってテストされていたようで、酷い仕上がりのものと交換して頂きました。

持ち込み写真と同じ調子ではありませんが、家内も交換して頂き嬉しそうな表情でした。

「良かった。良かった。」3ヶ月の嫌な思いもいっぺんに晴れたようです。

写真が同じように仕上がらない問題、これを機会に改善されれば良いのですが・・・・拙い知識でほんの少しだけ物申して来ました。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

熱と持病でダウン

今年は年始に手術を受け、比較的体調もよく年末の納期が迫る忙しいこの時期についにダウンしてしまいました。

膝関節も痛みが出て体がだるく熱っぽいので早めに休むことに・・・・途中仕事もあって3日後に少し仕事、撮影から帰ってPC向かって仕事をしていると今度はLANディスクの接続が切れまくる状態に。

全部のPCを立ち上げ直しすると、なんとか認識したので直ぐにHDDにコピーをとる。

このように仕事が順調でなかったことによる精神的疲れと、先日来の体の痛みと発熱でコピーが出来るまでのもう2日間は私だけ休むことになってしまいました。

コピーも上手く出来て最悪の事態は避けられました。

今日は5日間ほど休んだかいあって体力が少し回復、溜まりに溜まった仕事に取り掛かっています。

年末にダウンするともう後がありませんね。

さて、どこまでやれるか・・・・・・自分との勝負です。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

杉尾谷は秋から冬へ

岡山県南の里山も紅葉の見頃はもう最後。

店から見える鼓山の杉尾谷は写真の状態、雑木林の紅葉が見事です。

紅葉も天候や日の当たり具合で見え方が変わってきますが、この日は早朝霧が少し出ていて湿度が高く太陽の光が赤い方へ傾いて杉尾谷の紅葉も違って見えていました。

水蒸気が多く含まれた大気を通して照らされた紅葉、そしてその空気を通して見える紅葉は同じ紅葉でも全く違って見えますね。

最近はネット上でも紅葉の多くの写真の殆どのものがストレートで素直な表現が少なくなってしまいました。

色や調子を変えることによってその場の空気感やそのものの色からかけ離れてしまって絵空事写真になってしまっているように感じています。

すべてが気に入らないわけではないのですが・・・・ストレートな写真を見ていると「里山を歩きたい!」という気持ちが膨らんできます。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

B1600にコールドシューを付ける

モノブロックストロボとして息の長いMade in USAの製品、B1600(エイリアンビー1600)に付属のパーツとしてコールドシューが付いていたのを思い出し探し出して使用してみました。

プラスチック製品で裏面には両面テープが付いています。

本体の何処に貼れば良いのか色々悩んだ末に写真の位置に貼り付けました。

これでGodoxのレシーバーを上手く取り付けることが出来ます。

最近B1600は出番が減ったのですが、それでもここぞという時には持ち出して使用しています。

そんな時、純正のラジオトリガーだけでなく他の選択肢もあったほうが安心で便利なのです。

コールドシューの無い時はレシーバーの取り付け場所に困っていたのですが、やはり取り付けてみると安心感が違いますね。(なんでもっと早く取り付けなかったのか!)

これでGodoxとの混在も問題なく、ちょっと便利になりました。

余談ですが純正の物も以下に写真で載せておきます。

こちらは純正品で高性能です。

プラグ径は3.5mmで他の機材とも相性が良いですがGodoxのレシーバーはプラグ径が2.5mmなのでこの点が少し問題を残します。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックしてください。

吉備津神社で七五三を撮る

今年は11月の後半まで比較的温かい良い天気が続き、この日は仲良しの三人を撮影させて頂きました。

場所は桃太郎で有名な地元の吉備津神社。

最初は吉備津神社参集殿内にある当店スタジオで撮影、その後は神社の境内で屋外撮影です。

沢山撮影させて貰った中のお気に入りの一枚、三人の繋がりが一枚の写真に出来、この写真を見ているだけで言葉では言い表せないような気持ちが伝わってきます。

当店のご利用ありがとうございました。

この日も人が多く、特に七五三撮影のご家族を引き連れたカメラマンや結婚式の前撮りチーム等の方々が廻廊のあちらこちらで撮影されています。

毎年、その数が増え続け最近は場所待ちをしながら撮影することも多く、とても撮影しにくくなってしまいました。

岡山県内だと商売で写真撮影される方々の一番人気の神社なのかもしれません。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

庚申山を空撮

最近の仕事で久しぶりにドローンを使って空中撮影。

あまりの天気の良さに真上に上げたドローンを旋回させて近くの庚申山を撮影してみました。

遠くの山々も秋空の透明感かいつになくくっきり見えていて、左側の白い大きな建物の上には鬼ノ城も小さく写っています。(写真では山の上の方にある小さな白い点)

今年は岡山県南少し紅葉が遅いようで、こうして撮影した写真を眺めていると近くの山々の散策を無性にしたくなります。

小学校低学年の頃、近くの里山できのこ狩りや木の実を採って遊んでいた頃の事や、風呂炊きに使う為のまつごかき作業、途中で手を休めると松の枝からサーッと聞こえてくる松籟。

今でもはっきりと思い出すことが出来ます。(おおよそ60年前の事)

(まつごかき---松の枯れ葉を集める作業----パソコンでも変換されなかったので説明しました)

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

吉備津神社で七五三撮影

11月最後の日曜日は七五三の撮影、吉備津神社の参集殿内のスタジオ撮影を終えてから境内での撮影もさせて頂きました。

この日はお天気も良くて神社は大勢の人出、お客様は着物の着こなしが凄く上手なお嬢さんで撮影していて驚きました。

最近は着物に履物はスニーカーというお子さんが多い中、履物も足さばきもとても慣れたように見受けられ撮影しながら関心してばかり・・・・おかげで撮影も順調に進みました。

当店のご利用誠にありがとうございました。

当日の吉備津神社境内は大勢の人出に圧倒され、写真屋の目から見ると何処で撮影したら良いか戸惑うレベルです。

こんな状況なので廻廊の方で撮影することにしましたが、そちらも結構な人出とカメラマンの多いこと凄い状況になっていました。

こんな状況、今まで考えたこともなかったのですが・・・・何か良い対処法を考えなければなりません。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

店スタジオで撮影

パソコンに向かい仕事をしていると手編みのマフラーをちょっと撮ってほしいとお客様が店にこられました。

モデルさんもご一緒で、当店では稀な珍しい撮影のご依頼。

簡単にとのご依頼でしたので、いつもとは少し違うライティングにしてみました。

モデルさんの持つ魅力が最も大きな要素かもしれませんが、照明を少し変えるだけでいつも撮影している証明写真や型物等と少し違った雰囲気になり新鮮に感じます。

この度は当店のご利用ありがとうございました。

最近はライティングレッスンを少し怠っていますが、今までやってきたレッスンのお陰で迷わず直ぐにライティングの変更が出来るのはとても良かったことの一つだと思います。

この撮影を機に、気持ちを新たにライティングレッスンに取り組んでいきたいと考えています。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

屋外で集合写真撮影

今朝はお寺でお稚児さんの集合写真撮影でした。

お寺への幅の広い階段を利用して撮影するのですが道路幅が狭く、道路前の用水の上に脚立を立てて撮影するよう段取りしていました。

上の写真は撮影直前の状況。

カメラには集合写真用のミニカムストロボをつけています。

毛氈はまだセットしていませんが木製の長椅子は写真のようにセッティングします。

写真左側に3m高の園芸用の脚立を用水を渡すようにセットしています。

撮影は比較的スムースに進みましたが店に帰ってから片付けに意外と時間がかかりました。

使用した毛氈を天日干ししたり、長椅子を収納したり・・・・と。

軽トラへの機材の積み込み方は長椅子がカメラ、ストロボ等が有るため大きな脚立は天を荷台に脚部を運転席の上にして、いつもとは真逆にして積んでいます。(このように積めば軽トラの荷台が広く使えます)

屋外での集合写真は好天に恵まれ順調に仕事が出来ました。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

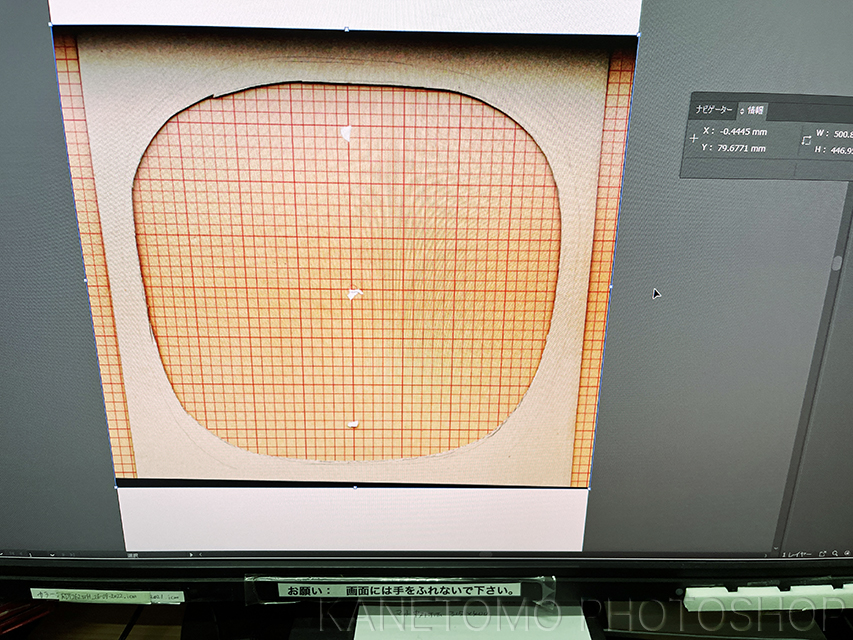

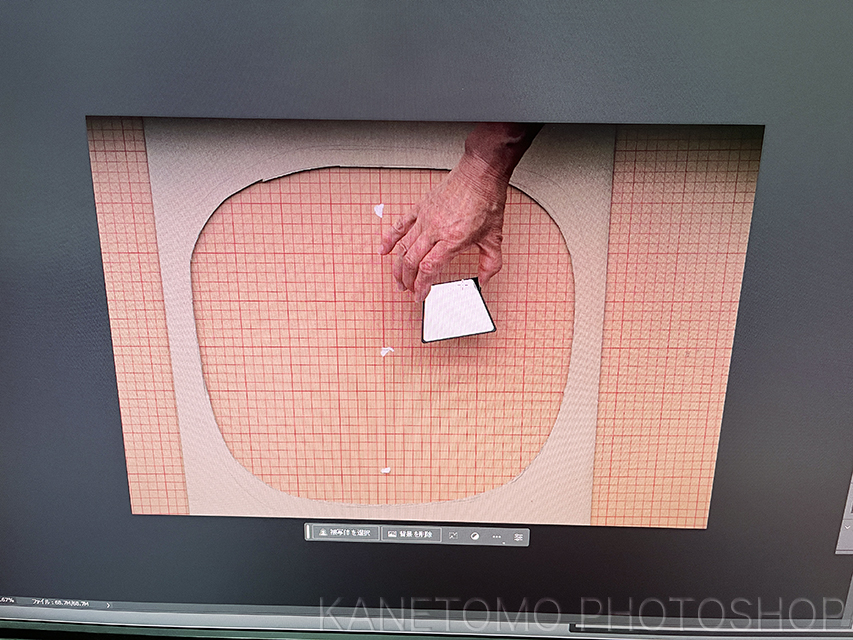

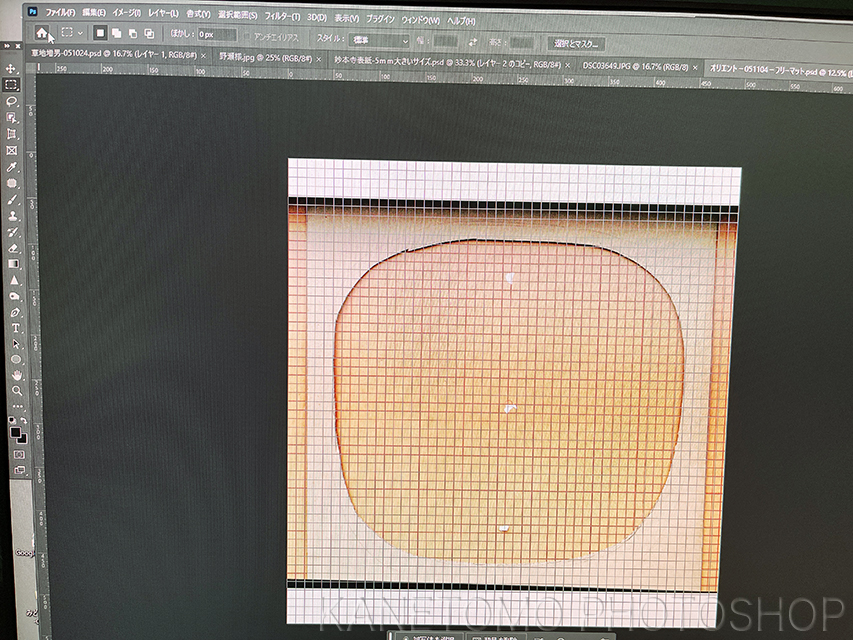

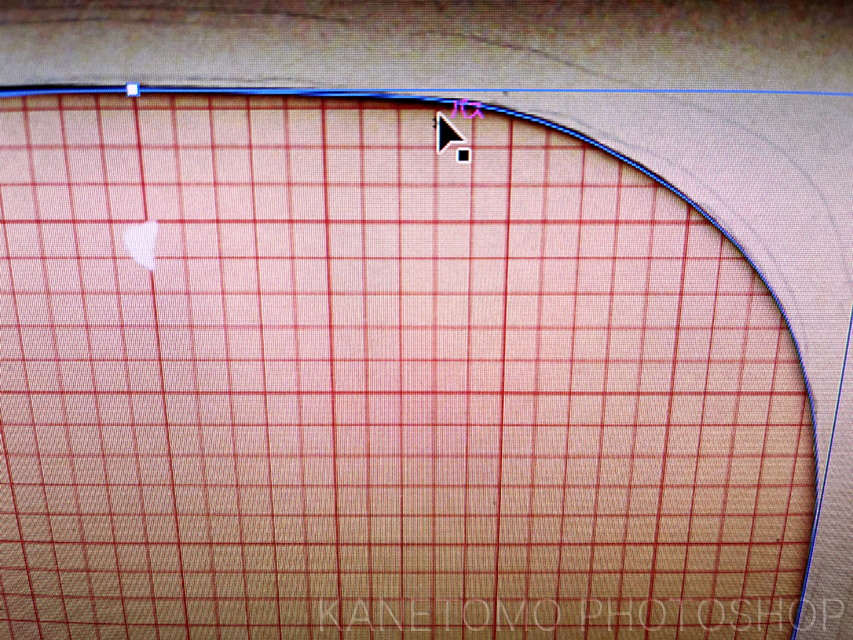

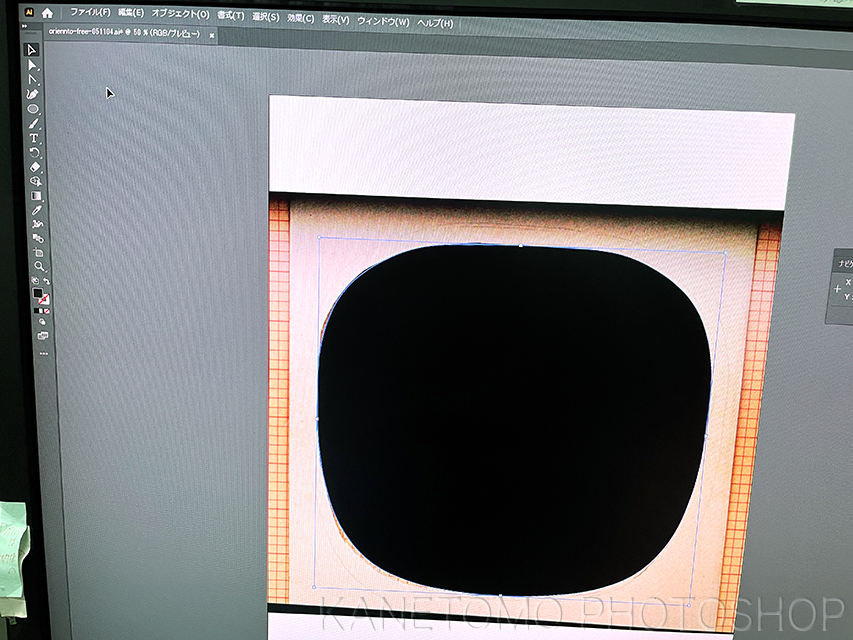

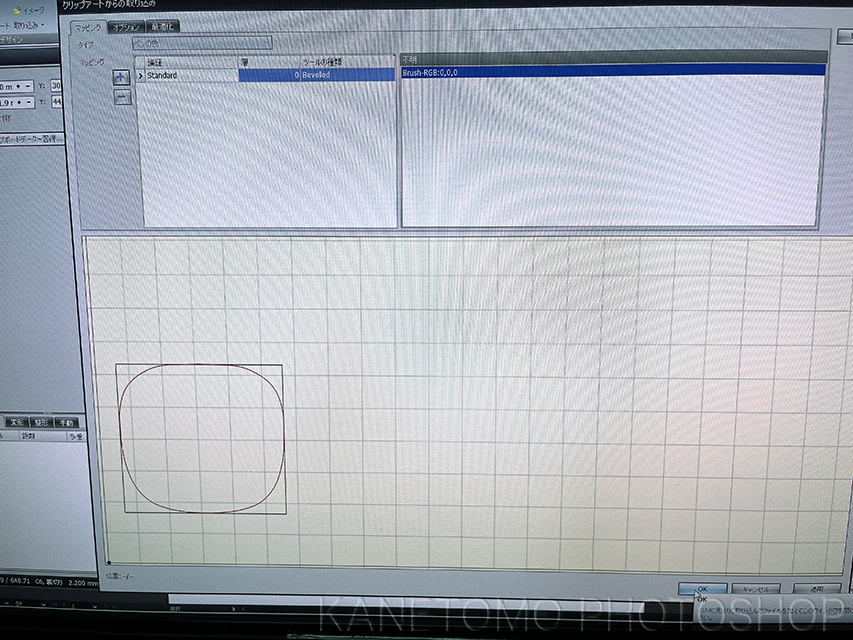

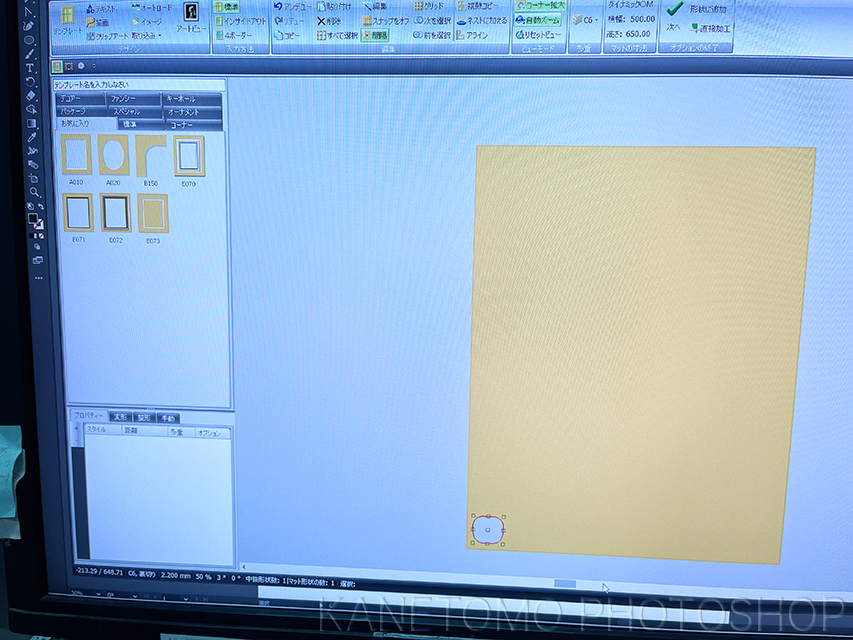

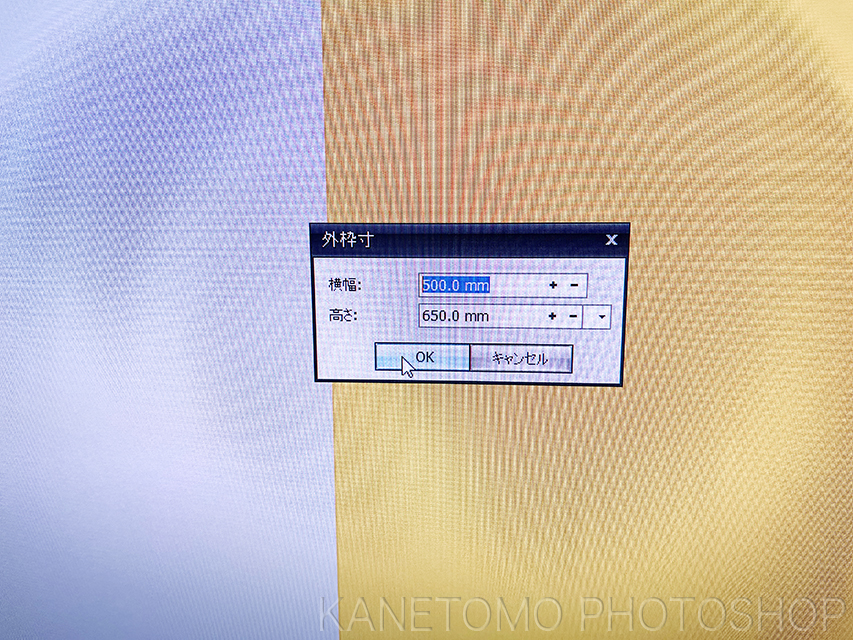

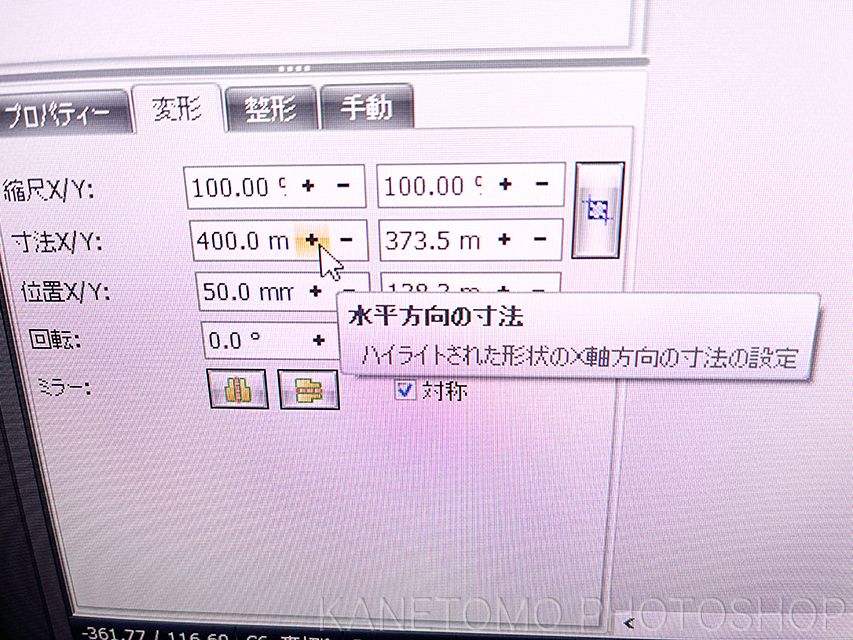

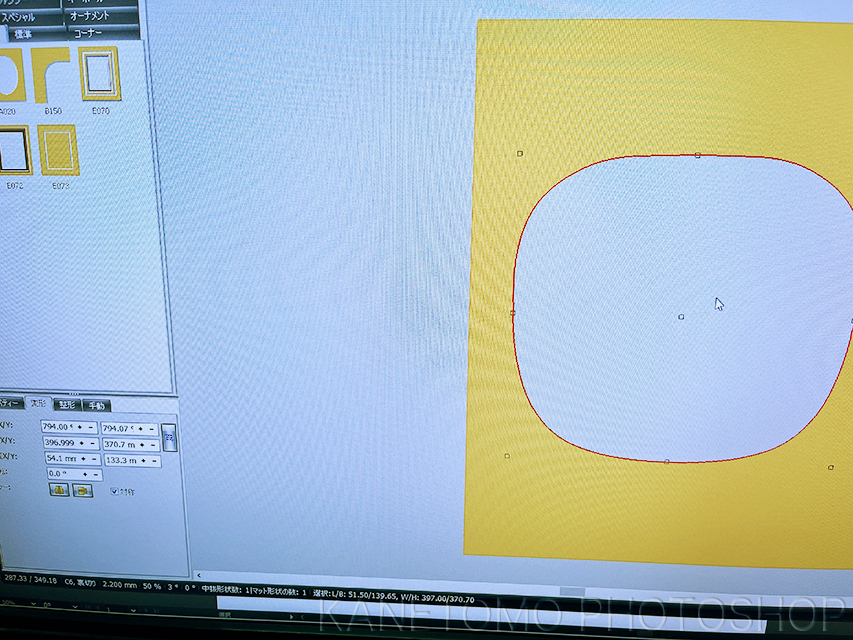

自由な形をベベルカット(マットカッティング)

お客様からマットカッティングの依頼。

ダンボールへフリーハンド曲線で抜いたものを見本で頂き、その形に自動マットカッターでベベルカット。

今までに何度か経験は有るのですが、その都度あれこれ悩みながら手順を考えるので苦手意識が先立って仕事がはかどりません。(今回は初めてイラストレーターを使いました)

そこで、今回は備忘録として手順をブログに残しておくことにしました。

あまりに専門的で面白い記事にはなりませんので興味のない方は読み飛ばして下さい。

結論、以下の手順で上の写真のように出来上がりました。

左が持ち込まれたダンボール、右は手順を経てベベルカッティングされたマット2枚です。

以下が手順です。

原稿を1cm方眼の上にのせてデジカメで撮影、それをフォトショップへ取込表示。

撮影は鏡を使うとレンズを中央へ原稿に対して垂直に素早くセットできます。

フォトショップ上で1cm間隔のグリッドを表示して画像の方眼と重ね合わせ一致させる。(これでおおよそのサイズが合う)

次にパスを使ってフリーハンドの曲線に合わせてポイントを打ちながらパスの曲線を合わせていく。

パスで図形がトレースできたら中を黒で塗りつぶし、コピーしてイラストレータへペースト。

イラストレータからグナーマットカッターで読み込み出来るファイル形式にして書き出し。

グナー(マットカッター)のアプリケーションを立ち上げクリップアートの取込からイラストレータでつくった画像ファイルを読み込み。

読込みができると次にマット外寸サイズの入力。

次に、原画と突き合わせて縦横のサイズの最終確認と調整。

ここからは通常のマットカッティング作業です。

アラインをとり、刃物をマット厚に合わせてセット、カットするマットをセッティングして自動カットします。

以上が今回の手順です。

多少勘違いしている所が有るかもしれませんが、これで次回は悩まずにカッティング出来ると思います。

マットカッターの販売店からはコーラルペインター(ソフト)を使って画像を取り込む事を教えて頂き、以前は言われる通りソフトも揃えていたのですが水害でソフトは水に浸かり使用不能となっていました。

同じソフトをまた買うのも無駄に思い今回の方法を試行錯誤しながら見つけました。

上手く行ったので今後はこのやり方を使います。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

集合写真撮影の準備と本番

写真屋も長年やっていると撮影に欲が出たり、あるいは慣れっこになって油断したり・・・撮影現場でスムーズにいかないことも偶に(いや、しばしば)あったりします。

そこで、今でも撮影前日は使用する機材を出して準備しておくのが習慣になっています。

上の写真は前日のテスト撮影から本番撮影までが入ったデータをサムネイル表示したパソコン画面です。

赤枠から前が前日のテスト画像で集合写真にバックグラウンドライトを使う為のテストです。

ご覧のように最初の頃はバックグラウンドライトが2灯の内1灯しか発光していません。

原因を調べ直し完璧に2灯発光するように直しました。

照明の方は終わったので次は使用するレンズの具合を確認するため細かい文字が見開きいっぱいに出ている新聞の証券ページを撮影して片ボケやピント不良が無いかをチェック。

すべて納得が出来れば機材をバッグなどに入れひとまとめにしてスタジオの片隅に置いておきます。

ここまでが前日の準備。

撮影日当日は赤線のところからです。

バックグラウンド用のライト2灯にゴボを付けて準備。

撮影現場到着して少し時間に余裕が有ったので再度カメラやライトを出してテスト撮影をして確認しておきます。(本当はここで気づくべきだったのです。)

さて、お客様を前に自信満々で本番撮影、ところがあれほど自信があったのですがカメラ脇のメインライトが不発光、えっ! 何故!(この時の写真が赤線から3コマ目、集合写真のバックグラウンドライトだけが発光しています。

そして直ぐに気が付きました、ミニカムにレシーバーを付けるのを忘れていました。

何度も何度も練習してても有るんですね勘違いや思い込み。

カメラバッグから取り出して取り付け無事集合写真の撮影は終了しました。

最後の写真は撤収時のもの。

既にカメラは片付けて、最後のライトスタンドを撤収すれば完了です。

集合写真はバックグラウンドライトが入って正面1灯の写真とは少し違いが出ていますね。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

銀塩プリンターの色変化

毎年、この時期になると銀塩プリンタの色がモニター画面とズレてきます。

はっきりとした原因は解りませんが、今までの経験から室温の変化が大きな要因になっていると考えています。

そのことを証明するかのようにプリンタキャリブレーションのプロファイル製作時期の履歴がほぼこの時期になっている事も合点がいきます。

もう一回は5月から6月にその時期が来るようです。

プリンタのキャリブレーションを実施する前に一応モニタのキャリブレーションをしておきます。

モニタのキャリブレーションが終了すると次は銀塩プリンタのキャリブレーション作業です。

補正無しで出力した1,500色程度のカラーパッチを測色器を使ってパッチの色を測定し、各色のデータと実際にプリントして出てきた色差を補正するプロファイルを作成します。

この作業を行うことによってモニター画面と銀塩プリンターから出るプリントの色を近づけることが出来るのです。

作業を終えて実際の写真データからテストプリントをしてモニター画面と色比較、かなり色が合ってきたようです。

お断りしておきますが、残念ながらすべての色について完全に同じになることはありません。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

塩化金

先代が使用していた写真用の薬品が倉庫の中に残っていました。

銀塩モノクローム写真の調色に使用していた薬品で塩化金、この薬品は写真の銀粒子に金をメッキするための物で金調色と言われていました。

先代は昭和45年頃までこの薬品を使用して婚礼写真などに調色していましたが、次第にカラー写真が主流になってきて使わなくなってしまいました。

倉庫の中から11本の塩化金が出てきました。

この薬品は1本1gでガラスのアンプルに入った状態です。

さて、どのように処分したら良いものか・・・・詳しい方がおられたら是非コメントお願い致します。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

Godox Xpro-Sの部品が届いたので修理再開

2回目の破損で修理を途中やめにしていたGodox Xpro-Sコマンダーの修理の再開です。

写真のパーツが届いたのでマウント部の修理が出来ます。

今回は3個購入しました。(壊れているのは1個だけですが・・・)

このパーツの中に組み込まれているセンサーは付いていませんね、壊れたものから取り外して付けることになります。

左下のパーツが今回購入したもの、その横にある赤黒線のついたパーツは購入したものに組み込む物で、後はフレキシブル配線をコネクタにつなぎ込めばOK。

側面のゴムのカバー部品をセットして蓋を閉じネジを締め付ければ完成です。(ネジの頭はプラスとY字の2種類)

破損した部品を直すより新品の部品に高お燗するほうが簡単ですね。

急ぎでなければこちらの方法がお勧めです。

組み立てが完了したら正常に動くかどうかカメラに取り付けてテスト。

ホットシューにもしっかり止まり元のように正常に動作しています。

最近、修理記事が多いですが修理屋ではなく写真屋ですので、お間違えなくよろしくお願い致します。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

壊れたカードリーダーの修理

2年ほど前に購入したカードリーダーが半年ほど前からパソコンと接続不良状態になってしまいました。

最初の頃は偶に認識しなくなったりしていましたが1ヶ月ほど前からは繋がらないことのほうが多く、直せるかどうか分解してみました。

すると、写真からは判りにくいのですがUSB3.0のケーブル差込口に繋がる10箇所のはんだ付け部分にクラックが入り接触不良となっていました。

手元にあるハンダゴテだけでは対応できないので、フラックス等を購入し再ハンダすることにしていました。

待っていた修理の道具が揃ったのではんだ付け作業です。

使われているパーツが小さく、一度では上手く出来ませんでしたが2回目でコツを掴み上手く付け直すことが出来ました。

小さくコンパクトになるのは良いのですがハンダの付き具合も少しなので耐久性は弱くなっています。

今回のように分解して構造を見ておくと扱い方も変わります。

USBなどのコネクタの抜き差しは特に丁寧にしたほうが良さそうですね。

決して無理やり押し込んだり力任せに扱ったりしないよう優しく取り扱うようにしましょうね。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

証明写真打ち抜き機の修理

一、二ヵ月ほど前だったと思いますが同業の方から証明写真の打ち抜き機の刃の切れ味が落ちたので・・・という相談を受けました。

以前ブログで普通の合成砥石でゼンマイ刃を研磨して少し切れ味が回復と言うような記事を書いた覚えがあるので、それをご覧になっていたのかもしれません。

一般的に砥石の場合使用していると平面を保つ事が難しいのであまりお勧めできません。

そこで、今回はアマゾンでも手に入るダイヤモンドの砥石をおすすめしました。

おすすめしたのは良いのですが自分でもやってみたいと思い1500番と800番を購入してテストすることにしました。

切れ味の落ちた免許用の打ち抜きのゼンマイ刃を外して1500番のダイヤモンド砥石の上で注意深くそして軽く研磨。

刃の角度に注意しながら・・・・・4辺を同じように仕上げました。

800番は少し目が荒いと感じ、今回は使用していません。

研磨が終わるとアクリルの板へ戻します。

最後に試し切り。

以前より力を入れなくても切れるように改善しています。

その後同業の方から報告は無いのですが・・・・。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

出張撮影でのテスト撮影

今日は岡山市某所、出張撮影に来ています。

朝夕は秋の気配が有るものの日中はまだまだ暑さを感じます。

撮影は午後をまわってから、太陽の角度はこれからが一番綺麗に撮影できる時間ですが・・・・実はこの撮影は既に本番撮影終了後のテスト撮影です。

山のもみじも色づき始め紅葉と陽の光の織りなす景色はとても綺麗で見応えがあります。

今回は二十歳の方の撮影でお天気も快晴で素晴らしいロケーション環境でした。

室内、屋外と撮影機材もそれに合わせて持ち込み、広い敷地を歩きながら2時間ほど、あっという間に過ぎてしまいました。

お客様と別れ、帰り道に撮影したのが上のテスト撮影の写真です。

撮影はONELIGHT、テスト撮影なので邪魔なものも一緒に写っていますが、状況がわかるのでそのままにしておきます。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

吉備津神社境内で二十歳の撮影

先日、吉備津神社で参集殿内のスタジオ撮影と屋外撮影の両方をさせて頂きました。

境内は11月になって七五三詣の家族連れや観光の方など沢山の人出で境内にある樹齢700年(記憶では)の大イチョウも黄色く色づき始めていました。

写真はその大イチョウを背景に撮影しています。

石段を登りきると大勢の人が背景に入るので、背景に人が写らないこのショットはとても好きな撮影場所の一つです。

境内の撮影は基本的に自然光のみとワンライト撮影の使い分けで、上の写真はワンライト撮影です。

かなり強い逆光撮影になり撮影自体非常に難しさが有るのですが最近のカメラ

性能に助けられ撮影できるようになりました。

屋外撮影でのワンライトは主にGodoxのAD200にソフトボックスを改造して使用しています。

200Wsの出力とは思えないほどの光量なので最近は屋外撮影に使うメインの機材になってしまいました。

この日の撮影で当店をご利用いただきありがとうございました。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。

エプソンPX-H9000 アダプタホルダが壊れる

エプソンの大判プリンタPX-H9000にペーパーセットするためのパーツ、アダプタホルダはロールペーパーの両端に取り付ける物でペーパーの巻芯の径を変えれる構造になっています。

上の写真の赤矢印と青矢印の部分が繋がっていなければならないのですがプラスチックのシャフトが折れてしまいました。

構造的には力が掛かる所なのにプラスチック部品が貧弱すぎると思います。

世間は3連休なのでまたまた自力で修理しました。

ネジを外して分解、結構複雑な構造です。

パーツの重なり具合を合わすため取り外す前に位置合わせの印を入れておきます。

こんなに複雑な構造にしなくても2種類の芯径の物を作れば構造もシンプルで壊れにくく安価に出来ると思いますが・・・・いかがでしょうか?

修理に集中して途中の画像は殆ど撮れていませんが、今回使用した道具と材料です。

小さなガスバーナーと輪ゴムとゼムクリップ、他にはプラスドライバー、ヤスリ、プライヤとニッパー。

ゼムクリップは使用した残りが写っています。

今回は30分ほどで完璧に修理できました。

強度も壊れる前より丈夫になっています。

休み明けにエプソンの修理サービスに連絡しなくても良さそうです。

それにしても最近使っているものがよく壊れます。

お手数でもブログ記事下のバナーをクリックして下さい。